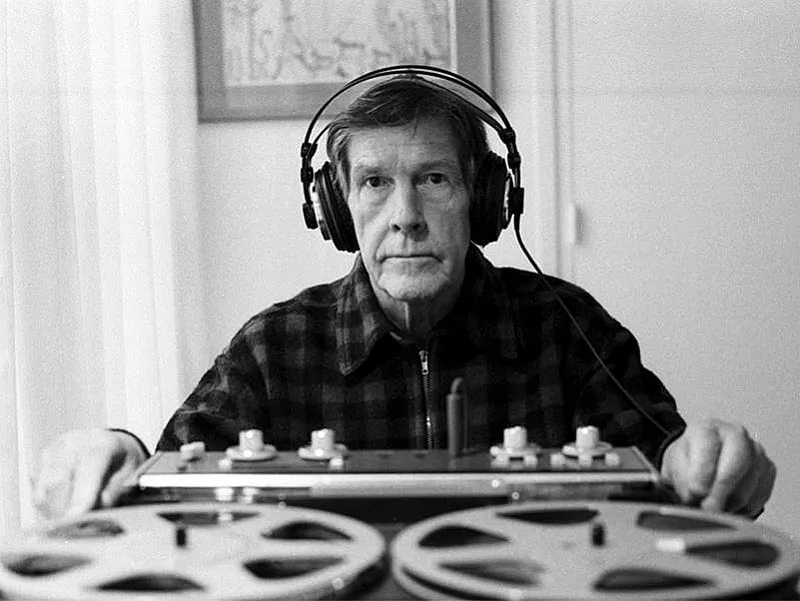

以历史的眼光看,1913年俄国人斯特拉文斯基以舞台音乐《春之祭》拉开了现代主义登场的序幕。从此,音乐创作的走向与巴赫、莫扎特所属的古典世界味道迥异,形式与内容都在个人主义为主导的旗帜下发生变化。但这些变化持续的时间不到半个世纪,就被凯奇的《4分33秒》彻底颠覆。所谓“4分33秒”,其实就是让演奏者坐在钢琴或其他乐器前沉默4分33秒,以无声所代表的虚无,取消意义。此前,凯奇曾跟铃木大拙学习禅宗,“4分33秒”可说是东方禅宗神秘主义思想主导的结果。由此,我们可以看到两个节点。一个是1913年,一个是1952年。第一个节点预示现代主义;另一个节点,就是我们所说的“后现代”的出现。在后现代的语境里,现代主义标榜的那个放大的“我”已经退场,到了贝克特所讲的“看不清道不明”的新时代与新世界。后现代艺术的特征之一就是不再有确定性,艺术的创造与偶然相关。用通俗的话来说,就是意义瓦解了,一切都是相对的。

作为后现代大师,凯奇多次对古典音乐开战,否定贝多芬等作曲家的意义,推崇音乐史忽略的人物,比如法国作曲家萨蒂。萨蒂是位充满神秘思想的作曲家,其创作理念与方法独特而难以理解,一生诡秘异常。萨蒂之所以被凯奇拿出来作为贬低传统大师的标本,在于萨蒂强调音符的游戏。2009年,西班牙巴塞罗那现代艺术馆举办过一场“沉默的无政府主义:约翰·凯奇与实验艺术”的大型回顾展。这场展览用评论家的话来说,是一锅杂烩,图像、曲谱、电视以及各种各样能发声的器具全部混杂在一起,其摆设极像萨蒂死后才给人看的那间著名屋子。有人参观过这个展览后认为,凯奇的艺术其实就是一种后现代的悖论,即我的作品是我的缺席,我的完整是我的分裂。“我”的艺术以及“我”的生命,不过是茫茫宇宙中的谜。

新近,爱尔兰小说家乔伊斯的《芬尼根的守灵夜》汉语版翻译出版。这部小说根据哲学家维科人类发展四阶段写成,各个章节也顺着神的时代、英雄时代、人的时代、转折与苏醒的序列得以构成。凯奇十分喜欢《芬尼根的守灵夜》这部几近乱码的天书。批评家说,乔伊斯的《尤利西斯》是现代主义的里程碑,《芬尼根的守灵夜》则是后现代的入口。由于书中几万个英文词有许多出自乔伊斯的创造,故事的线索、人物在词语的模糊性里彼此抵消,逻辑断裂,小谜语套着大谜语,阅读它几乎就是猜谜。乔伊斯在这里让既有的阅读经验全部趋于空无,语言仅仅是形式的迷障。凯奇选中书里的歌谣作曲,可谓与乔伊斯呼应。

对中国乐迷而言,接受古典音乐——这份西方人文主义的遗产,是件幸运的事。很多人为其序列占主导的声音痴迷,一直不愿接受斯特拉文斯基的现代主义。而接受凯奇那种无目的声音游戏,耳朵完成从古典到现代,再到后现代的三级跳,太难了。凯奇的作品几乎没法好好听,他是一种音乐理念的传播者;也可以说,他代表一个人类音乐创造转折期的人物,维科所言的四阶段中的最后一个——芬尼根。

世界之夜的守灵时分,也是醒来者最难熬的阶段。凯奇作为20世纪下半叶最有影响力的音乐人物,是先知还是别的,只能等待时间的回答。不过,从禅宗的角度看,无所谓先知或伪先知;伟大也罢,不伟大也罢,多是幻觉。