人们常说,少年得志,长大后往往流于平庸。这多少叫人欣慰,说明上帝还是公平的。客观上讲,是因为少年时绽放得如火如荼,相形之下后来的成绩显得暗淡无光。但莫扎特是个奇迹,他童年是天才,成年变大师。这样的人,可称得上是伟人了。

是苦难和挫折成就了他,让他在成年之后加倍奋斗。所有的莫扎特传记都说,成年之后的莫扎特是多么不走运,在巴黎找不到工作,维也纳的约瑟夫皇帝是他的童年玩伴,却没想过给他一个宫廷乐长的职位。为了养家糊口,他得拼命写委约曲。维也纳那帮联手铲除他的庸才们也时时激励他写出更精彩的歌剧。但像他这样放任的老男孩,一得意可要命,在宠爱他的布拉格,他忙不迭和女高音搞出了风流事。在维也纳郁郁不得志倒令他爆发了无与伦比的创造力,不甘心失败咬牙埋头苦干,歌剧一部比一部精彩,交响曲一部接一部深刻。《费加罗的婚礼》这样的杰作名声在外,在本地却无甚反响,他也就铁了心,决心不再讨好宫廷,也不再信任庸众的口味,只为实现自己的天才而作曲。据说他其实收入不菲,但过日子完全冲动型,身边的康斯坦丝也不擅经营家业,有了钱他们呼朋唤友花天酒地,像《魔笛》里的帕帕吉诺那样,每天打扮得像去歌剧院,赌钱跳舞,彻夜买醉狂欢。但那真不是喜剧。到了1787年,他已将钱财与健康挥霍一空。

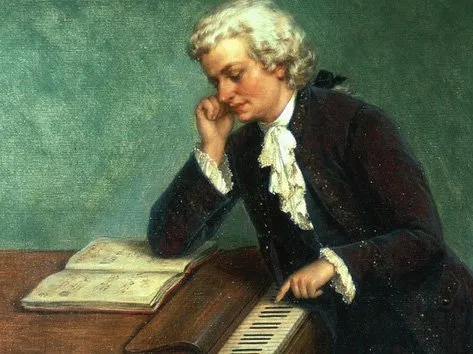

他回到6岁时幼童的神情,伏在音乐的水流之上,终于可以酣睡。在浮华之梦中漂流。温暖的、金色的光线,梦中的诱人光泽,璀璨却不刺眼,它照耀、浮动,回旋,古雅的音乐厅跟着摇晃起来。灯,烛台、餐桌、沙发座在音乐中跳舞、亲嘴、撅臀、扮鬼脸。流动的舞会。他的故事仿佛都是为了怀念古典音乐的辉煌过去。它们装饰了沧桑历史。那有莫扎特陪伴的年代变成了传说。

写《唐璜》的时候,莫扎特身心疲倦。但再紧张的工作,也阻挡不了他快活度日。他爱玩爱闹,功课总是拖到最后一分钟。白天纵情舞会,晚上挑灯夜战。音乐总监在舞会上逮着举着香槟转圈儿的莫扎特发飙:“明天就要首演了,你的序曲连一个音符也没写呐!”莫扎特只好再要一杯甜酒,乖乖回房间工作。他困得不行,拉着康斯坦丝给他讲故事,好让他不会睡着。序曲早已完整无缺印在脑海中,在她唠唠叨叨的陪伴中,唰唰唰唰流于笔端。她一停下,他就耷拉着脑袋睡着了,康斯坦丝只好把他拖到睡椅上,凌晨再叫醒他起来工作。没有她的陪伴,他写不下去。只是康斯坦丝并非感情强烈的女人,她不擅相夫教子,无法给予莫扎特精神上的抚慰,也管束不了他的日常行为。此时莫扎特已脸色苍白,这样的工作方式,谁都知道,他活不长。

英国乐评人约翰·格罗夫爵士曾说:“在这(第41交响曲)终章里,莫扎特隐含了自己所有科学知识,而隐瞒这知识的力量也是无人能及的,令这科学成为取悦人的音乐。”听完他的交响曲和歌剧会觉得,莫扎特一直被看得过于普通了,他被简单化了。无论是音乐还是他本人。这个几乎从不在音乐中直接流露苦痛、叩问命运的人,一个习惯掩饰自己的情绪与性格的人,一定不会像他的音乐那样天真无忧。也许他有消极的一面,也许他对周围的世界和人类缺少信任。在35岁,预感自己来日无多的时候,他不挣扎、不抱怨,只是老老实实地写到最末一分钟,做完自己的事。

1791年,莫扎特再次动身去布拉格之前,命运中的黑衣人终于到来。这个故事出现在所有的莫扎特传记里。让他的生与死都很传奇。他是来委约一首《安魂曲》。这个高大的黑衣人,让他莫名想起了《唐璜》,想起最后破墙而入来找唐璜的死神,也想起父亲。父亲想念他,也许上帝也特别爱他。他此时精疲力竭,情绪低落,见到黑衣使者,甚至有点欣慰,这个人终于来了,他已完成使命,再活着也有点不耐烦。莫扎特问他,那么这是谁委约的曲子?黑衣人告诫他不要随便打听。这让他更相信自己的预感了,这首《安魂曲》就是为自己送终了。