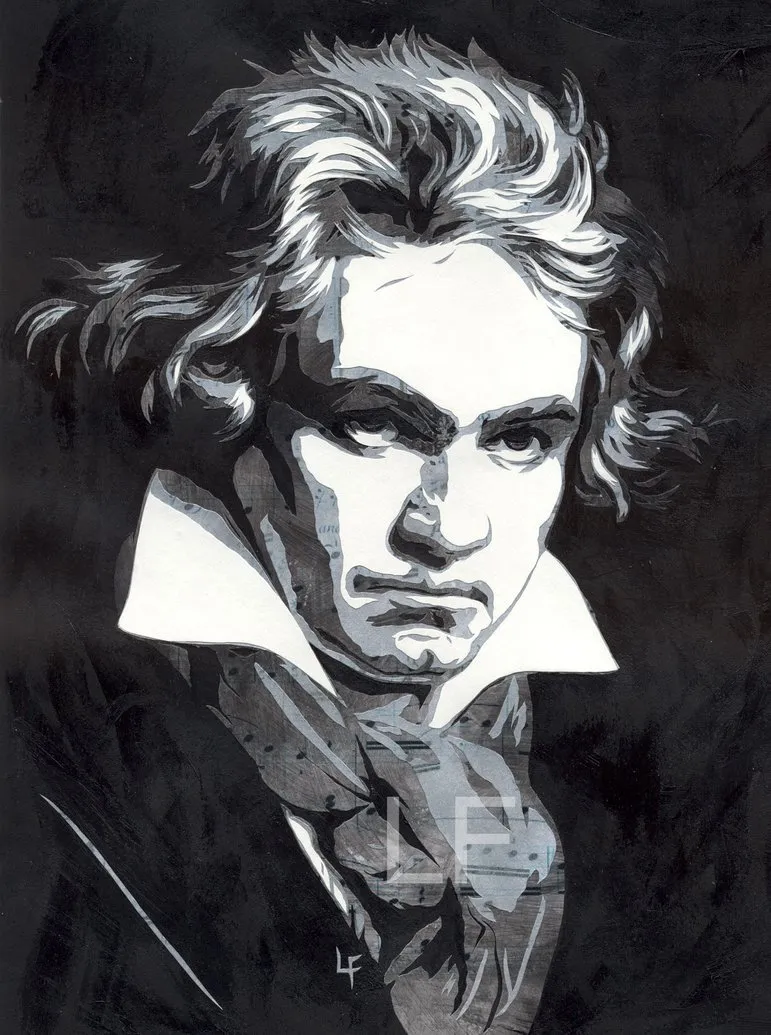

贝多芬(1770—1827)活了57岁,比莫扎特小14岁,比莫扎特多活了22年。莫扎特35岁死时,贝多芬21岁。莫扎特是奥地利人,贝多芬是德国人,但在莫扎特去世的第二年,22岁的贝多芬就移居维也纳,在那里生活和工作到去世,所以,贝多芬的墓地在奥地利不在老家德国波恩。

在今天,奥地利一直以来以欧洲古典音乐之都闻名于世,但是,这个国家自古以来对音乐家都不关心也不爱护,今天依旧如此。音乐家在世时都很苦,缴纳各种税务,生活贫困或生病,无人关心。这个国家只知道用音乐家和他们的音乐装扮这个国家,享受音乐家留下的荣光与遗产。莫扎特如此、贝多芬如此、舒伯特如此、今天的约格·德慕斯(87岁还活着)依旧如此。

也许蜜蜂只有从最苦的花蕊中才能采集到酿出最甜蜜糖的花粉。莫扎特、贝多芬、舒伯特的音乐就如甘草一样,苦中带甜。

贝多芬的两首小提琴与乐队浪漫曲是贝多芬作品中极为特殊的两首作品。贝多芬为何创作这两首浪漫曲?迄今只有各种猜测。有音乐学家猜测,可能是贝多芬为他原本打算创作的另一首小提琴协奏曲——《C大调小提琴协奏曲》写的慢板乐章。如果事实真的如人们所猜测那样,那么,这两个慢板乐章为什么会是两个不同的调呢?

贝多芬这两首小提琴与乐队浪漫曲分别是《F大调小提琴与乐队浪漫曲》(作品50号)和 《G大调小提琴与乐队浪漫曲》(作品40号)。F大调创作于1798年,G大调创作于1802年。由于G大调这首先出版,所以习惯上被认定为第一首,F大调尽管先创作,但后出版,被认为是第二首。

这两首浪漫曲的乐队部分完全是一个协奏曲规模的乐队配器。F大调浪漫曲的乐队配置和贝多芬的作品19号《降B大调钢琴协奏曲》的乐队配置一样:一支长笛、两支双簧管、两支大管、两支圆号、弦乐声部。F大调的和声色彩比G大调听起来丰富些。F大调浪漫曲的曲式结构也很精简,两段式的回旋曲(ABACA+coda)。乐曲一开始由独奏小提琴抒情婉转地奏出A段旋律,乐队部分是弦乐组轻轻地垫奏着,之后是整个乐队的呼应。这音乐如爱语的真心吐露,如信徒对上帝的表白,如大自然与人的私语。贝多芬是音阶大师,他的音乐几乎都是用各种音阶奇妙地分解与组合而成。F大调浪漫曲的旋律优雅动听、如歌如诉,乐句之间的起承转合更是令人销魂。B段旋律依旧保持抒情的个性,出现了大音程跳动,增加了音乐色彩和戏剧性,随后被一个华美的下行音阶收回到先前宁静的抒情。就这么一个“小曲子”,贝多芬用其表现出了最丰富的调性与和声色彩,调性从F大调、f小调、降D大调,最后回到F大调。

《G大调小提琴与乐队浪漫曲》从写作技法、和声运用及乐队配器几乎和F大调一样,音乐的情绪也很相似,但音乐的色彩和意境完全不一样,没有雷同的感觉。两首相似的作品各具魅力。

浪漫曲这种音乐体裁和风格最先在18世纪的法国作曲界流行,随之传入德国,被同时期的德国作曲家所采用。海顿、莫扎特及同时代的德奥作曲家都采用过。最初是歌曲,后来才有器乐的。作为独立的器乐作品,是19世纪才出现的。

贝多芬在波恩时,除了学习演奏钢琴,也在学习小提琴和中提琴。1792年移居维也纳之前,他都是在乐队里演奏中提琴,他对弦乐器是很熟悉的。这两首曲子为他创作后来那首著名的《D大调小提琴协奏曲》(创作于1806年)做了很好的准备。

贝多芬的英文传记作者Marion M.Scott这样写道:“这两首小提琴浪漫曲的美是独有的!其技术的难也是独有的,要演奏得令人满意可不容易。”19世纪匈牙利著名小提琴家约阿希姆超级喜爱《F大调浪漫曲》,一位仰慕者把自己收藏的贝多芬原手稿赠送给了约阿希姆,被约阿希姆视为他最珍贵的收藏品。

说贝多芬是集古典音乐之大成,开浪漫主义音乐之先河,此话说得非常到位!贝多芬对后人的影响一直持续到今天。

19世纪捷克作曲家德沃夏克可能也是受贝多芬写这两首作品的启发,也写了一首很美的乐队与小提琴浪漫曲,也是音乐会上常演奏的曲目。