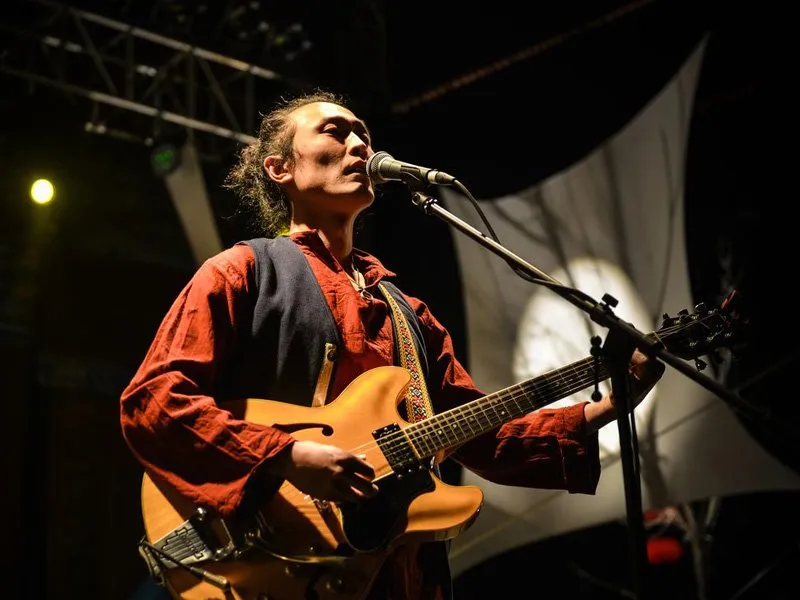

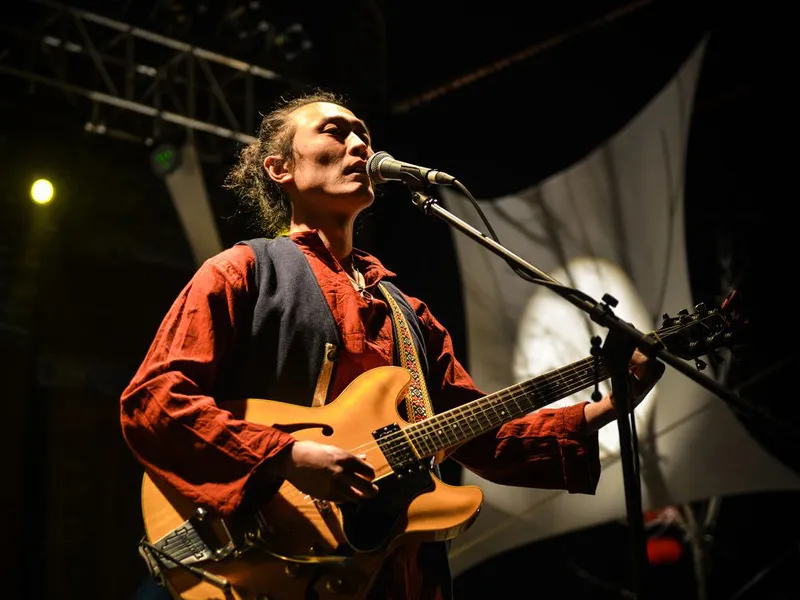

没有谁的音乐和他一样,他的音乐也不属于任何一种类型。世界音乐本就是以高高在上的西方视角俯视他者的敷衍说法,说他的音乐是民族音乐又令人困惑:哪个民族会流传下这样古怪又不着调的音乐?宋雨喆和他的“大忘杠”乐队就这样稀奇古怪地存在了七八年年,看起来宋雨喆也暂时没有转身的打算。

他不是没有过转身。曾经,宋雨喆的另一支乐队“木推瓜”是国内最好的摇滚乐队之一。他在天花乱坠的音乐里愤怒地吼“铁渣的时代啊,钢铁是怎样没有炼成的”(《钢铁是怎样没有炼成的》),可以想见对台下人生理上的刺激。那段“热血上涌,却又无比绝望和屈辱”的岁月,对宋雨喆来说,却是“没捅着别人,却气得捅了自己一刀”。

当宋雨喆以“大忘杠”的身份再次出现,已经成为近乎藏人和修行者的混合体,舞台上断喝一声是庄严的震慑而非早年的少年意气。有些东西却一脉相承,比如抽象的叙事,打破规则的音乐,以及个体的反击。只不过在外游荡的时间久了,他受西藏讽刺歌谣、民歌以及藏传佛教的影响甚深,音乐的走向已完全改变。如果他愿意,这些年的经历可以作厚厚一本书或者一首游吟长诗。但是宋雨喆似乎不像很多人那样希求攥住生命里的时刻,这是大部分人用以抵御黑暗的方式。他只是一路寻找旋律,却并非完全出于保护民族音乐的简单动机。

他的音乐世界里有各种动物穿梭过境,老马、秃鹫、獾子、狮子、鹰、乌鸦、黑熊,并且毫无逻辑可言。“穿山甲有一条道,这山和那山一边儿高”(《四条道》); “猎人的一只眼大,一只眼小。棕熊的嗓门大,黑熊的嗓门小。”(《猎人》)。亦有传统智慧的粗野旺健,“鱼儿尊敬海子,还在里面拉屎”(《林卡里的瘦熊》),此中却有真意。他甚至在《说鸟(二)》里模仿秃鹫、戴胜、斑鸠、乌鸦、大鹅等五种动物的声响,简直是一则声色并茂的动物寓言。

对于人事,宋雨喆迷恋的是最直白的表述。拿来入歌的“我唱的歌是心上的话,唱不唱由不得自个家。钢刀子拿来头砍下,不死就这么个唱法”(《我爱的人心里美》)对他有无法抗拒的吸引力,《说鸟(一)》经文后震起腔子的那句“亲爱的别怕,我想为你安心。亲爱的别怕,我为你安心”打通了人神之间的界限,是凡人对他人的最大慈悲。

东方早报:《说鸟(一)》两段间的转折像是两首完全不同的歌,《说鸟(二)》最后也由鸟唱到大象,为何这样写?

宋雨喆:《说鸟1&2》回过头来看是大曲结构,但我主观上也确有一点不想让人已深陷在某种情绪里的引导。这曲在大忘杠的音乐剧里是一出插话,算是一种解法吧,主线是独臂旱獭载着吉瑞四兽溯流看护神山,但视角景别时间空间随着音乐流动不断变换,音乐剧中的人物也在其中若隐若现。大象是吉瑞四兽之一,被船夫旱獭打断了一只象牙。

东方早报:你说《断歌集》体例上最大的影响是Tuva民歌《Koggurey》,听了几千遍。一首歌听几千遍对你来说是否有神秘的力量?

宋雨喆:我碰到过恒哈图的老英雄,他们说这歌好像是从很久以前青藏一带传过去的(或是存于他们想象中的),歌词其实很长,这里也许有个误会,所以我强调音乐绝妙在它是禁得住误会的。《断歌集》影响来源很多,是那几年我对什么是一首歌的理解。听几千遍实际是得到种专注的力量,“人心皆散乱,一念便纯真”。而神秘力量并不是我要追寻的。

东方早报:你说这首歌的词和调无法被模仿,你的歌也是。那些看似即兴的不规整的是怎么做出来的?这样的音乐排练时会不会比较困难?

宋雨喆:我的部分歌实际可以被传唱,但别试图模仿。这些音乐是流出来的,做的成分不很大。在大忘杠里有很多即兴成分,实际上技巧上的要求并不很高,角色感的建立很重要,排练的困难与否实际上很大程度依靠参与的音乐家,还算幸运大多数合作者很顺利。

东方早报:“那个浪荡的人,被自由累坏了”(《有一天过山口》),是什么机缘下写?你说“物伤其类”,小索(野孩子乐队前主唱)和小索的死对你意味着什么?

宋雨喆:就是在过一个山口时写的,也正是被“自由”弄得疲惫不堪的时候。那时小索走了,感觉不只是失去了一个朋友那么简单。

东方早报:“破茧自缚”怎么回事?

宋雨喆:体悟而已,逻辑思考其实不是我的强项。思考周全翻来覆去周全都说尽了,就等于把别人的嘴堵上。

东方早报:《财神们》这讽刺小调似的作品,为何有神化的感觉?

宋雨喆:这个录音版用了佛道的财神经咒、巫娜古琴、Fm3常唱佛机及很多采样,现场版每次都不一样,虔诚祈求或讽刺这个歌里都有也都没有。这该是一首很能调动听者想象的作品。

东方早报:《狮子麻扎》说是启发自守灵人的歌,但是感觉上整首歌已经被你拆碎了。原来的歌是怎样的?

宋雨喆:启发自守陵人在唱歌,但CD里只作为种采样出现,主体是在造一种氛围。和我那时的梦有关。

东方早报:在做的音乐诗剧会是什么样子?为什么会想做这样一个东西,觉得光是音乐不够吗?

宋雨喆:《三个空行母在商量》会比纯意识流作品具象得多,因为其中的人物故事交集。

东方早报:你说过音乐不是表达?

宋雨喆:是“不只是”,我粗分了一下有表达、供奉、修行、娱乐大众,但其实并不是要一定这样分开。

东方早报:你唱歌很用力,这种方式能不能应付密集的巡演?

宋雨喆:从刀郎的老汉们那儿学到了唱歌不惜力气, 我肯定不会主观上节省分配体力以应付演出。曾有过很密集的巡演,甚至有自己开一千公里车到场地直接演的情况,我觉得目前获得了一种自身循环的方法。从木推瓜到大忘杠肯定有听得出来的变化。

东方早报:你现在处于哪个状态,回到少年心气了吗?

宋雨喆:现在人在中年尽人事,但少年心气会不自觉弹抖出。愤怒会有,“木推瓜”还会弄。

东方早报:你找到治“悲情”的法子了吗?

宋雨喆:找到了,在一个文章里我写了是无心,如果我们谈的是退转与否我现在没法保证什么。虚无与绝望应该不会了吧,见识过空性了。逍遥与救赎的关系也是无心与悲情的关系,我目前不会把它们割裂着说了。

东方早报:你的生活里音乐占的比重多吗?

宋雨喆:很多,但不够。刚才说中年尽人事,柴米油盐生活琐事都重要,也许这终会化成音乐的一部分,需要慢慢实践。