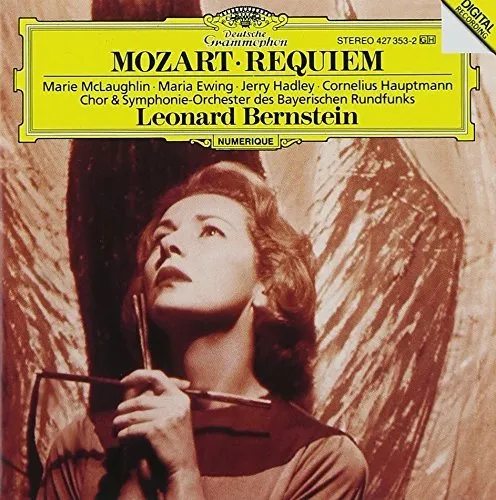

最早听到的美国指挥家伯恩斯坦的唱片,是他1989在宝丽金出品的莫扎特《安魂曲》,那时离他去世的1990年仅一年光景。唱片封套上有他亡妻的形象,可见他通过此曲为亡妻安魂的意思。一个70岁的老人(他1918年出生)从指挥的作品里感悟今生景象,其实是在为自己做一番总结。其后听了宝丽金公司为纪念1898年至1998年百年历程而推出的“古典色彩”——伯恩斯坦16张CD之多的套装马勒。其中的曲目包括9部交响曲与声乐作品,录制的年代跨度是1975年到他辞世之前。

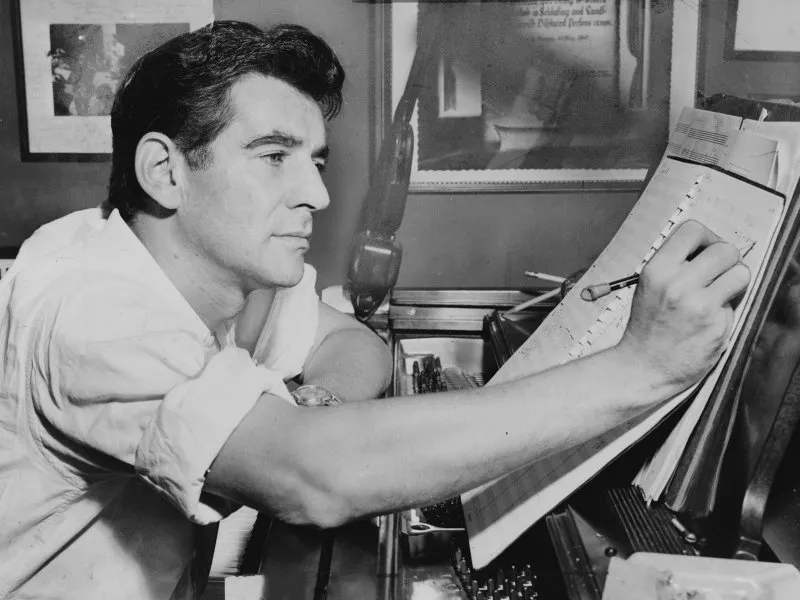

从纯粹的审美以及技术要求来看,伯恩斯坦录制的唱片都热情有余,细节上不够精致。他生命里有种美国人大大咧咧的味道,但尽管如此,伯恩斯坦还是受到全球乐迷的热爱。人们痴迷他情感的率真与内心的宏大气魄。唱片里时常出现火光电石,瞬间的明亮与灼烧给耳朵被电击般的感动。他以强力激活了当代人渐趋麻木的感情世界,照亮遮蔽与沉睡的群山——仿佛在说,我们遗忘了大地深处熔岩流的原本存在。

通常伯恩斯坦为人熟知的,是1957年创作的爵士与古典相结合的歌剧《西区故事》。他作为作曲家的名声也由此建立。其中的主题曲《今夜》,朗朗上口,追逐感与舞蹈感俱佳,十分好听,也好记。可见一个棒的旋律是作品生命力的基础。几年前,美国百老汇的专业团队在北京展览馆剧场上演了这部歌剧。一切都见高水准,但有点过于程式化,没有伯恩斯坦作品要求的爆发力,演员的歌唱与舞蹈都有些拘谨。

在热衷录制发烧碟的前些年,曾有一张名叫《伦敦大提琴之声》的唱片风靡全球。此碟的录制共用了40把大提琴,乐手分别来自伦敦爱乐、皇家爱乐、BBC交响与爱乐四个乐团,西蒙指挥。伯恩斯坦的《今夜》是唱片的压轴,不到三分钟的演奏让旋律如大河流淌,音效异常火爆。这首曲子的内核是一种欧洲浪漫主义的表达方式,其追逐感又有些爵士味。这也可以看出伯恩斯坦内在的音乐构成还是以欧洲古典为主。

除了《西区故事》以外,伯恩斯坦还写有与其类似的其他歌剧,但都没《西区故事》有名,被市场热捧。1956年他把伏尔泰的《老实人》改编成音乐作品,远不及《西区故事》的影响力。但从中可以看出伯恩斯坦的人文素养。《老实人》是独特的小说,写作方法不是传统文学样式,极难归类。他从一部小说找到编织音乐的冲动。

伯恩斯坦创作有三部交响曲,但评价不高,认为他观念先行,抱负太大,超过了交响乐承载的形式。从三部交响曲分别叫《耶利米》、《焦虑的年代》、《犹太祷文》,就可以知道他作为一个犹太后裔思想上与神学上的挣扎。但要想在古典曲式上写技术上过关的曲子,仅仅有意念是远远不够的。加拿大钢琴家古尔德放弃演出后曾热衷于作曲,写赋格,但从专业作曲水平来看并不成功。会弹奏赋格,不代表能写赋格。其中的核心问题是,作曲不仅仅要技术与理性,情感与内心同样重要。伯恩斯坦能写爵士与古典巧妙结合的歌剧,但在交响曲上力有不逮。创作交响曲太难了,没有内心的高山大海,没有力度与结构能力,没有妙思,写出来也只是平凡之作。

但有一部宗教合唱作品让伯恩斯坦获得了空前成功,如今仍被广泛地演奏。它就是为英国一座名叫奇切斯特的小镇写作的《奇切斯特诗篇》。当地有座11世纪建成的教堂,教堂的牧师委托伯恩斯坦作曲,供唱诗班使用。他根据《圣经》里的“诗篇”来创作,用带爵士色彩与打击乐的混合模式,完成一种新型的“赞美诗”。

可见不用过于抽象的音乐形式,以熟悉的爵士乐与古典结合,才是伯恩斯坦的强项。按照新美学创作宗教作品,是二十世纪的一种时髦。斯特拉文斯基曾写有《诗篇交响曲》。但就老乐迷既定的口味而言,爵士味的宗教作品还是难以接受。尽管内在的静默与虔诚被改写了,但过于冷森或过于热烈的宗教作品让人不可下咽。来自格里高利素歌的吟诵传统在乐迷的耳朵里扎下了根,就排斥其他表达的存在。爵士色彩的宗教作品,还是太美国味了。