这么危言耸听的标题,埃萨-佩卡·萨洛宁(Esa-Pekka Salonen)本人是不会喜欢的。他也许会觉得有趣,挂上招牌式“意味不明、似笑非笑”的表情,看着一旁,凝神片刻,接着转过头来,用“带着美式鼻音的北欧腔”一小簇一小簇地蹦出一个聪明而准确的答案,把你从云端拉回到现实。一小簇一小簇是因为,他不介意让你看到他没有准备过答案,而是在即席思考,组织句子。

萨洛宁不是讲究派头的人。1992 年 10 月,34 岁的他刚出任洛杉矶爱乐乐团(LAPO)音乐总监,媒体形容他看起来“几乎具有攻击性地不讨人喜欢”(aggressively unprepossessing):没有大师范儿,没有前呼后拥的随从,没有激情澎湃的开场白,只和乐手最简单地打了个招呼,就开始排练了。

1992 年的萨洛宁,“孩子气得带有欺骗性,冰蓝的眼睛闪着天真,狡黠的微笑带着恶作剧的神情”。2005 年,乐评人托马西尼依然形容他“体态灵活,具有孩子似的能量,看起来没有 47 岁”。又十年过去,57 岁的脸颊开始松驰,眼角开始下垂。萨洛宁也许已不那么热衷于挑衅,却更能直击要害。

说他是古典音乐的未来,正是因为他能直击要害。他的许多想法乍听之下颇为突兀,仔细一想却只是常识,而我们习以为常的某些观点反倒是作茧自缚,装腔作势。

“我觉得指挥很恶心”

“实际上,我当时觉得指挥很恶心(disgusting)……我认为指挥没什么理由得到这么多关注,而那个真正重要的家伙——也就是作曲家——得到的是最差的报酬,住的是最差的宾馆,被所有人踢皮球。我觉得这是个烂摊子。其实到现在也这么觉得。”

萨洛宁起初不想当职业指挥。他在芬兰学的是作曲,因为他和他的同学要演自己的作品只能自力更生,他就被选为他们的指挥。但在 1983 年,他因紧急救场而一举成名,当场被洛杉矶爱乐乐团当时的行政总监厄内斯特·弗莱施曼相中,9 年后成为该团音乐总监,开启长达 17 年的辉煌事业,“把洛杉矶爱乐变成了智识上最活跃的美国乐团”。

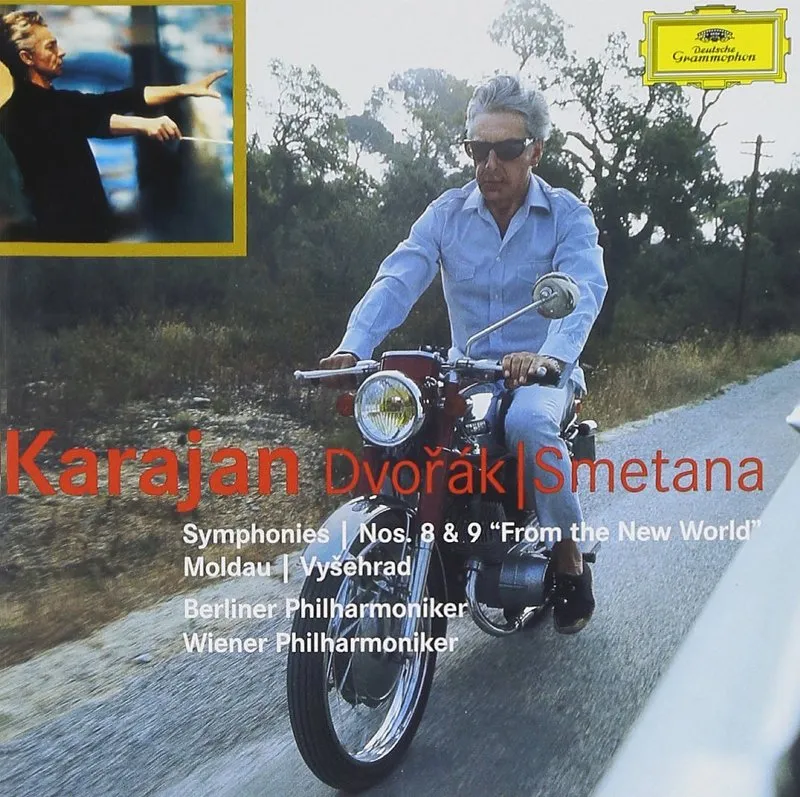

如今早已成为一线指挥的萨洛宁依然喜欢调侃“指挥巨星”,多次在采访中提到卡拉扬穿着皮衣骑着 Harley Davidson 摩托车的那张唱片封面。“我讨厌那种全能的、上帝一样的傻 X 形象(omnipotent, God-like fucker),开着私人飞机满世界跑,和超模约会等等——这种形象对摇滚明星来说很正常,甚至没有人会质疑,但我想的是,‘我们这边真的需要吗?’”

萨洛宁不是没有机会成为这样的“傻X”。年轻时颇有些骨肉皮追着他跑。刚到洛杉矶时,他那英俊小生的形象——“拿着指挥棒,穿着黑色 polo 衫和无品牌蓝色牛仔裤,皮带挂在臀部”——是乐团的一大卖点。

对此,来自欧洲的他感到惊异、有趣又尴尬。“为了更大的好处而拿我当卖点,我能接受……但乐团打造我的个人崇拜是有危险的。短时间内也许有用,人们会好奇,会来看看这个家伙,但这对于在文化中培育起音乐是没用的。我们时代的一个问题就是‘现象’(phenomenon)不足以吸引人,而必须要‘人格’(personality)。”

毫无疑问,尽管萨洛宁认为指挥家“没有理由”得到这么多关注,他自己也是这种业态的受益者,起码在收入上。但他始终牢记作曲家的悲惨境遇。十几年前,一个法国电台举办音乐节,他作为作曲家受邀。“和妻子走进宾馆时,我一直在抱怨,‘这是什么垃圾场啊,真难以置信。他们怎么能让人住在这种地方……’我现在想这宾馆其实应该也不错吧。我妻子看着我,说:‘怎么?你是作为作曲家来的,不是什么大人物。你不是作为指挥家来的。你是同一个人,但你现在是作曲家,所以你住的宾馆很烂。’我的确从中学到了一点:这个体系有问题。”

十几年后,情况并未好转。《金融时报》记者提到一份报告说,英国 2013 年新作的委约费平均仅每部1392英镑。萨洛宁回答:“新创作能够获得的金钱回报已经低到地狱里了……人们不理解的是,投入的金钱其实是很少的。比如,我算一下创作《Karawane》的小时数和委约费就知道,我拿的报酬还不到英国最低工资——要低很多。我之所以不要紧是因为我还能挥出点响声来。”

“旧的艺术做不了这些”

鉴于现代音乐普遍不受待见,当代作曲家都会面对一个问题:“我们已经有这么多经典作品,为什么还需要新音乐呢?”PBS 的 Tavis Smiley 就问了萨洛宁这个问题。萨洛宁视作曲为第一事业,对此颇为不悦,但他的回答体现出多个层面的思考:

“不论是今天还是别的时候,一个艺术家的工作并不是为了创作不朽的作品……而是为了创作和此时此地有关的东西,为了把你认为、你理解中重要的东西传达给其他人。因此,我们需要新的艺术。旧的艺术做不了这些。”

这要求显然再朴素不过,也是萨洛宁自己的创作原则:“我自己在创作中,最简单的原则就是,我不认为我和其他任何人有什么明显的不同……把人团结起来的东西比让人分离的东西要多得多……所以,不是我有多想写别人喜欢的东西,而是我想要建立某种联系……在欧洲,以前的标准说法是‘我创作音乐时从不想着观众’。对我来说,这是不负责任的:那你为什么要写呢?你难道把自己看作另一个物种,和其他所有人类有着深刻的区别?”

但为什么全世界的古典音乐听众仍然普遍把当代音乐看作另一个物种的产物,萨洛宁也不太确定。“如果你想想历史,在勃拉姆斯和贝多芬那些人的时代,几乎每场音乐会都是新音乐的音乐会,演旧曲子才是例外。”他认为,事情在两次世界大战期间起了变化,而当 50 年代唱片开始普及时,演奏家(尤其是指挥家)——而非作曲家——成为封面巨星,整个行业变得向后看了,尤其是和同样做封面生意却仍在不断推出新人新作的摇滚、流行领域相比。

一方面,守护现有的遗产是必须的,“因为贝多芬的曲子在今天听来仍十分鲜活,仍能和所有国家的所有人对话,真是个奇迹……但是对于这种毫无疑问已经是博物馆的东西,我们也必须有一个强大的‘现代分馆’。”此外,“我认为这里有一个公关问题,就是说,我们经常把自己描述为没有‘现代分馆’的博物馆。对一个走在时代前沿的年轻人来说,他为什么要和这种明显只和死人或快死的人有关的事情打交道呢?”

无论萨洛宁的观察准确与否,在这些问题上,他的视野早就超过栖身于演出体系的一般成功人士,甚至超过了很多音乐史学家。古典音乐的博物馆化源于贝多芬身后,到二战之后全面覆盖整个行业。这其中,学术的发展和唱片的普及的确是两大原因。最终,在今天的古典音乐生活中,“万世经典”和“此时此地的经验”成了针锋相对的两种诉求。而萨洛宁要的显然是后者。因为,如 Martin Bernheimer 在 1992 年所说,他“不是那种认为艺术可以存活于真空中的傲慢的艺术家”。

唯一的切入点是当下的语境

萨洛宁是有现世关怀的音乐家。Bernheimer 继续写道:“他是个道德家,没有成体系的宗教信仰,赞同自由主义政治。他给绿色和平组织捐款,也担心逐渐加剧的社会问题。”

1992 年 4 月 29 日至 5 月 4 日,洛杉矶因种族冲突爆发大规模骚乱,萨洛宁的一场音乐会被取消。他回忆说:“一开始我想,‘真倒霉啊’。但意识到前因后果之后,我忽然觉得事情很可怕。我之前对多元文化社会有美好的愿望,我认为洛杉矶是可以让这一点真正发生的地方。而突然间,一切都打碎了。多元文化成了很紧张的状态,人们不幸福,体制没起作用。”

2003 年,萨洛宁创办了波罗的海音乐节(Baltic Sea Festival)。2014 年,共同创办者之一、指挥家捷吉耶夫因支持普京而遭瑞典记者狂轰滥炸,萨洛宁尽管和捷吉耶夫政见相左,但仍出面维护:“只要伦敦还在为寡头赚钱,只要奥地利人仍在无视乌克兰的状况而游说铺设一条输气管道以保证本国供应,那我作为波罗的海音乐节的艺术总监,为什么要禁止捷吉耶夫来这儿?许多同行说,‘你知道,音乐是超越政治的。’但我观点相反。我非常愿意身处政治辩论的中心。而且我认为,古典音乐(或无论你怎么叫它)的一个问题就是,我们已经被边缘化,成为最上层社会的一部分了。我们拉我们的莫扎特和贝多芬,好听得很,不刺激任何人。”

具体到音乐上,要刺激人,“音乐需要一种危险的感觉”。萨洛宁对作品在不同时代所能呈现的不同意义极为敏感。2003 年洛杉矶迪斯尼音乐厅开幕演出,他选择演《春之祭》,因为这是“最伟大的聚会音乐”。一次在萨尔茨堡聆听战后著名先锋作曲家路易吉·诺诺的作品,他竟然觉得“怀旧”、“可爱”。于是想到,21 世纪的作曲家为什么还要绑在那时候的创作原则上呢?“我们已经到了连刺耳的先锋都听起来有点漂亮的时代,我觉得很好。”

又比如古乐运动,“你可以用原来的乐器,用当时的演出实践,用首演的音乐厅,你甚至可以把虱子放回到观众的头发里。但有一件事你做不到:把观众已经听过的音乐从他们的记忆中抹去。你没法抹掉他们对斯特拉文斯基和吉米·亨德里克斯的体验。”

对萨洛宁来说,让古老的音乐有危险的感觉,唯一的切入点是从当下的语境。因此,他不崇拜任何作品。“即便是一部杰作,也必须有些动态的东西。它是有机的材料,不是铁板一块。关键在于,每一代人都是从他们自己的角度去演这些作品的……我们必须一直重新审视一切。”他会把贝多芬《第九交响曲》和利盖蒂的《安魂曲》排在一场,而要让两部大相径庭的作品互相容纳、互相阐发,这样的音乐会编排必须有策展思路。萨洛宁在爱乐乐团的“维也纳1900”和“‘光之城’巴黎:1900 - 1950”两大系列就是音乐会策展思路的最佳体现。

所谓“当下的语境”,当然也包括当代文学和流行音乐。萨洛宁虽然会忙到一天需要五杯 espresso,但仍热爱阅读。2012 年的一次采访中,Alex Ross问他在读什么书,他说:“最近在读很多历史。意识到了我对古罗马晚期和中世纪早期的知识有多贫乏。我大概是最后一个还没读弗兰岑《自由》的人吧。刚下载到 iPad 里,还有《乔布斯传》。”萨洛宁也不讳言自己会在健身时听大俗的流行音乐——“我的孩子们引以为耻”。

“当下的语境”自然还包括新的科技和新的交流方式。“网聊和访谈可以充实现场体验,我们必须探索这些东西,不然古典音乐行业就会被冷落了。”结果就是,他出现在了苹果公司的广告上——用 iPad Air 不分时间、地点地记录灵感、作曲、试错。这个广告之所以让人惊喜,是因为它让“主流”意识到,古典音乐原来还是与时俱进的,并没有埋在死人和故纸堆里。萨洛宁对此有深刻的认识:“这个行业那么没有名气,我们所做的被媒体错误地呈现为只是给大腹便便的有钱人的没希望的东西。于是我想,‘这是我在主流世界的半分钟,我要珍惜这个机会’。”

请注意,这是一个古典音乐业界顶尖人士对他所处的这个行业的看法。而他的立足点、出发点和视角,只不过是积极地拥抱世界,面对当下,和活在当下世界的人沟通和交流。

在 iPad 广告之后,萨洛宁在主流世界又出场过两次。一是因为和爱乐乐团的 App “The Orchestra”而成为今夏“苹果杰出教育家”(Apple Distinguished Educator)的主讲嘉宾,二是今年 1 月成为美国著名有奖竞猜电视节目“Jeopardy!”的一道价值 2000 美元的竞猜题的谜底。

可惜的是,没有人猜出来。另一道题的谜底是西贝柳斯,价值 1600 美元,也没有人猜出来。所以,古典音乐的未来到底怎样呢?

若从洛杉矶爱乐乐团的经验出发,萨洛宁给出的判断是积极的。他给乐团带来非凡的活力和当代感,乐团所在的迪斯尼音乐厅更成为城市的文化地标。“突然之间,人们知道有一个世界级的场馆,你可以去听世界级的音乐,票价不贵,就在市中心。”不过,“最美妙的事情,”他对托马西尼说,“是看到年轻人在音乐厅里约会。你想对姑娘显摆,就带她去听音乐会。这让我觉得我们还没玩完。这个行业还可以继续 50 年。”