随笔 - 音乐随笔、心得

数千年以来,人类在加快自身进化速度时也满被血创,疼痛的伤口是那样需要抚慰。用哲学说教,还是用善意的谎言?自从有了巴赫,似乎找到了最好的办法。音乐不再是属于哪个特定的族类,它已成为全部人类共有的福音……

肖邦热心具有形式感的事物,有人认为他是享乐主义者,对世界与他人极度敏感,带有一定程度的洁癖。乔治·桑说,“他是习惯的奴隶,任何变动,无论多么小的变化对他的生活来说都是可怕的事件”。李斯特曾挑战他的“习惯”,利用其外出时在其房间里与情人幽会,肖邦知道后勃然大怒……

年前因为张信哲加入《我是歌手4》、范晓萱担任《中国好歌曲》导师的缘故,大家又开始新一轮怀旧。青春过去那么久,再次听到张信哲用略沙哑的声音唱纯粹到蛮横的《信仰》,看到范晓萱青春不老依然精致的模样,很难不在心里泛出一点情绪。

南朝文学家江淹写有一篇《别赋》,其中有一句话流传千古:黯然销魂者,唯别而已矣。告别为何让人销魂?销魂又究竟是一种什么样的感受?这些确实都很难用语言形容。不过,有几首关于告别的歌曲倒是能让人听完有那么几分销魂的感觉,这也从侧面说明,在打动人心方面,音乐确实有语言所不及之处。

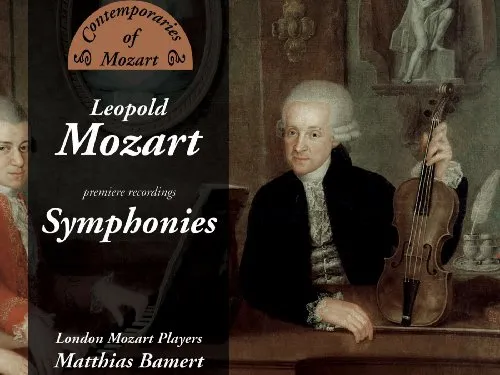

没有什么比亲人之间的自私绝情更堪破人性,更摧毁人生。在名利狭裹中,欲望卷走温暖,亲情也未必纯洁。老莫扎特自以为能操纵儿子,但他不懂天才。记得我国古代的顾炎武曾说,才由性生,唯有尽其性才能尽其才。也许任性桀骜本就是才华的一部分,天才的冲动与意志是不可管理的。

最近这些天,David Bowie和Glenn Frey先后去世,这实在让我有点反应不过来,甚至有点不太相信这是真的。在Bowie去世两天前,我还在听他的新专辑……你曾经喜欢的一个人忽然离去,会让你控制不住地把时针拨回到过去的某一个点上,是在那个点上,你开始认识这个人。

确实,随着你对这个世界的看法的变化,包括你自身的一些变化,一些你曾喜欢听的音乐不喜欢了,不喜欢的却喜欢了。这无比自然。你可以出于价值体系—审美的变化而对自己提出某种要求,但不能去虚拟它。听就是此刻、眼下,你既不能靠对将来的自己的厚望去虚拟它,也不能借对过去的自己的不满去栽赃它……

当大家形容音乐带给人的感受时,“优美”、“动听”是常用词,但很少有人用“幽默”两个字来形容。就音乐史来说,能用幽默二字来形容一个作曲家创作风格的,我们最容易想到的就是西方古典乐派“海顿爸爸”的音乐,“惊愕”、“公鸡”等作品名字,特别是他作品中跳跃的旋律、无厘头的转调、呆头呆脑的语气,都成为他标签式的特征……

历史上,有两首流芳百世的同名作品——“月光”,一为法国作曲家德彪西的钢琴曲,一为德国作曲家贝多芬的奏鸣曲。现在让我们静静聆听,这两位不同国籍、不同时代并且风格迥异的作曲家,是如何在“月光”之中擦出火花、又将带给我们怎样的享受与感悟……

这一次王菲为电影《港囧》献唱了一首新歌《清风徐来》,听完之后只有一个感受:不是清风徐来,是胡来。甫一发布,一众技术流乐评人开始为这歌听诊号脉,一众脑残粉的逻辑一如既往的不需要逻辑,他们说“这样的烂歌也得亏的是王菲来唱”。凭良心讲,十个王菲也救不了这首烂歌……

在二十多年前的“文革”中,我曾在重庆听到过一首很特别的小提琴曲。拉琴的人叫杨宝智,是我生活中遇到的第一位怪才。他现在是四川音乐学院的退休教授,定居香港,但当时是被打入另册的右派分子。那天,他在剧场的一个角落里,拉他自己根据古曲《十面埋伏》改编的小提琴曲《霸王卸甲》……

《梅花三弄》,又名《梅花引》、《玉妃引》,是中国传统艺术中表现梅花的佳作。关于《梅花三弄》,还有这样的一个小故事,东晋的桓伊爱云锦的梅香,如痴如醉。一个冬夜,下起了大雪,清晨放眼窗外,梅枝上的花蕾傲雪待放,好一幅“素艳雪凝树,清香风满枝”的画面……

提到“蒙面”这两个字,一般会让人紧接着想到“杀手”或者“大盗”之类,那都是千方百计不想让人看到真相的主儿。韩版《蒙面歌王》,也就是江苏卫视版《蒙面歌王》的原版,其节目的最大创新点就是要增加观众识别歌手身份的难度,让观众在欣赏到好声音的同时,也体会到破案一般的乐趣。

《Dog Days Are Over》是极其罕见的一首让人从中感受到精神狂欢的歌曲,它将人精神和心理层面的疯狂“逃离”演绎成我们几乎看得见、摸得着的生动画面:一个女孩夺门而出,头也不回地向着前方狂奔,过去已被抛下,新的未来正在展开……

人从生下来那天起,就总是提出问题并寻找答案。契诃夫有篇小说名为《满是问号和感叹号的一生》,读罢让人感到人的一生就是在这种不间断的大惊小怪中过去了。除了上面那两首歌中关于社会问题的宏大求索,更多的歌曲提出的问题都是关于人生之谜的……

书签: 歌词赏析

《再见》整首歌基本都是念白,偶尔闪过几句吟唱,那种用词时的决绝,那种倾诉时的迫切,那种呐喊时的不遗余力,都让人感受到一种极其浓烈饱满的情绪,每一个字都像一颗重重的子弹呼啸而过,挟带着十足的热度和速度,有风声历历在耳的感觉。这是用十足的浪漫主义手法去表达浪漫主义消失后的各种心境……

近日重听老歌《草原之夜》,其中唱道:想给远方的姑娘写封信,可惜没有邮递员来传情。这就像木心在《从前慢》中写的:从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人。令我心中一动的不仅是男孩对女孩的思念,而是在这样一首情歌里,邮递员的身影突然出现了……

从大一开始听古典音乐,也偶尔去北京音乐厅欣赏。经常会有身边的人问我,你这么高逼格有什么意义?或者音乐本身有什么高雅地可以让你去不同的音乐厅欣赏。记得上高中时,买CD,自学乐理历史。到底什么是音乐的意义呢?我喜欢听,难道是自己有虚荣?那么,如何向别人解释呢?