找到与民乐相关的文章资料92份

如今之二胡艺术,已如一骑绝尘,远离民众而去,如此发展下去,只能是道路越走越窄,圈子越来越小。为此,人们有理由呼吁:还是少一些只顾表现自我,不理会受众感受的幻想、狂想,多一些民众喜闻乐见、接地气、亲民、雅俗共赏的作品,让二胡艺术恢复其大众艺术之本源吧!

艺术形式是不分优劣的,因为西方音乐是舶来品而将之打上现代文明的标签,反而将传统文化传承下来的民乐视为过时、老旧的东西是好奇心引起的误区。倘若有足够多像本次获奖者一样的优秀人才从事民乐创作,我国同样可以诞生出一大批新鲜的、优秀的民族音乐作品。所以,年轻的音乐家更应该从心底认同民族音乐,坚定创作信心……

闵惠芬似乎是为音乐而生,为二胡而长的天才。17岁就在高手云集的上海之春全国二胡比赛中,夺得一等奖的第一名。然而在她那征服了亿万观众、听众的高水平演奏的背后,几多汗水,几多艰辛;她对音乐的痴迷与崇敬,是一般人不了解,也看不到的……

经过这些年的摸爬滚打,沼泽已经存在了16年,在广州是资格最老的乐队,现在乐队成立了公司厂牌“声锐文化”,负责广州当地一些表演器材的提供和音响制作。海亮说,这也算“久病成医”,最早发现很多现场表演后台音响工程都非常不专业,后来就自己学、自己做,然后逐渐就变成了生计,现在有了基本稳定的客户……

当神圣的宫廷礼仪凝聚了一个民族的心象,它的生命力将透过严寒的蛰伏而再生。在道尔吉以“草之乐”来命名潮尔哆的时候,昔日王公贵族的典礼之歌已经深深植入了当代草原的民族认同。原上之草,永远是游牧文明的基础。在这古典之乐的复兴中,我宁愿相信,“潮尔草”所喻意的传说,是牧民们自己建构的历史叙事……

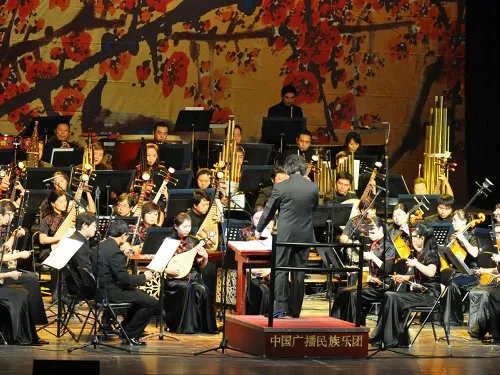

指挥家王甫建2005年接手上海民族乐团。作为团长兼艺术总监,8年来,王甫建一直在坚持实践他的理念:现代民族乐团,应该用新的思维新的手法塑造出新的音响效果。2008年,他带领下的乐团演出收入有了突破性的进展……

关乃忠的家里,所有物品堆放得井井有条,只有通过床上那干净而又稍有褶皱的床单才可知道这里是一处舒适的休憩地。关乃忠微笑着一边招待笔者,一边解释说:“我的家里不常住人,已经变成了朋友存放物品的仓库。”几句玩笑话后,这位曾移居辗转于北京、香港、台湾、加拿大的作曲家开始讲述起自己苦难与机遇并存的精彩音乐之路……

闵惠芬说:我认为,首先民乐作品要为人民喜闻乐见,其次民乐要走向世界。我觉得,要更多地想为我们自己的同胞服务。而不是说到外国去演就是光荣的,在山沟沟演就是不光荣的。在我的演艺生涯中,我几乎什么地方都到过,让我记忆特别深的是当年在矿井的演出,那里的矿工都不能进城看节目,只能在矿井口铺一块红地毯作为舞台……

王心心出生在福建农村一个很普通的家庭,在她的记忆里,小时候是点着油灯、借着月光唱南管。还曾经跟着宣传大篷车,用南管演唱,宣传计划生育好。在读书时,文科不好,常因背不出书而苦恼的她,却因将背诵的内容串联成南音演唱,而第一次考到了满分。学过女红,考过大学,最终,王心心宿命般地从事起了南音艺术……

《绽放》是由上海民族乐团副团长,著名筝演奏家、作曲家罗小慈创作的古筝与打击乐合奏曲,完成于2012年年底;不久之后旋即在上海民族乐团2013新年音乐会“欢乐祥和中国年”上进行了成功地首演,得到观众的强烈共鸣,在评论界也广获好评……

老教材走俏,民国范儿流行,穿越剧铺天盖地,“新国学”思潮在这一两年间带起了传统文化的复兴暖流,连民乐也受益成为演出新宠。从公历新年一直到农历新春,上海民族乐团音乐会排得满满,多年来雷打不动的“寒假”被取消,而2013演出季的端午、七夕、中秋佳节场次也都早早被当成“香饽饽”预留……

一曲《山居》隽逸清雅,随兴的旋律中,透出悠然自得的闲适,清幽中又流露出些许童趣;一曲《律动》更有万丈狂飙从天落,巨澜奔腾不复回的气势……聆听这些曲子,时间仿佛静止了。在民乐界,能自己创作、演奏、演唱,并涉猎中国书画艺术的音乐家,全国仅一人,她就是古筝演奏家、国家一级演员罗小慈……

尤其琵琶一技,三五年苦练,不过得个“入门”,十年八年堪堪抵达“匠人”的中转站,练琴之苦可见一斑。吴玉霞打趣说,到现在她都不愿意在学校里靠琴房住,因为“听学生们练琴太枯燥,太揪心,听不下去”,哪怕像她这样和琴弦较劲了40年的人,练琴时也枯燥得让外人难以置信。

要让传统的民乐焕发出新春,又谈何容易。首先一点,民乐的传统,单打独斗居多,张毅也承认,民乐的乐器整合之后,能否让民乐感动更多的人,这是更大的挑战。另一方面,如何兼顾大众趣味和学术严肃性也是摆在他们面前的一道难题,一开始的几届揭晓之后,关于得奖作品动不动听的争论就不绝于耳。

自古以来,南音就是一种自娱自乐的清曲演唱方式。且不论在敦煌壁画、《韩熙载夜宴图》中就详细描绘的唐宋人弹唱演奏方式与今天的南音何其相似,光说有着千年历史的泉州开元寺,其最有名的戒台上,藻井上四壁雕刻着的,就是南音的四件经典乐器。除此之外,据大画家黄永玉回忆,当年开元寺的南音乐团,正以其善于演唱佛经与佛教故事而名声大噪……

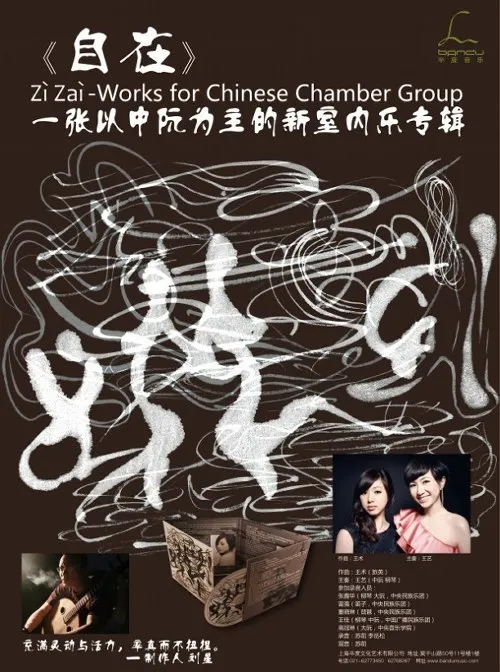

十一长假期间有时间和心情好好听唱片,很长时间没有听民乐唱片的我偶然听到一张叫做《自在》的中阮专辑,风格敏锐独特,没想到优雅的民族乐器也能够诠释出如此锐利和“自在”的音乐气质。于是通过网络,我找到了这张唱片的中阮演奏家王艺、整张专辑的作曲家王术、唱片制作人刘星,一起聊起了一些我一直感兴趣,但由于“外行”而不敢发表意见的问题。

今天我们继续登载为庆祝上海民族乐团成立六十周年特别整理的《民乐传人佳话》系列文章的第二部分,包括:《胡晨韵的法国学生》、《坚守古老行业》、《琵琶“潮男”善思索》、《阮的故事》、《宝琴赠与记》等五篇文章。

今年9月诞生于1952年的上海民族乐团迎来了成立六十周年的喜庆日子,为此上海《新民晚报》著名的“夜光杯-十日谈”专栏特别开辟了《民乐传人佳话》系列,从多个侧面回顾了上海民族乐团发展历程中那些值得品读、回味的人与事……