音乐 - 我们爱音乐

音乐一般都有节拍,比如三拍子,就是一个小节有“强-弱-弱”三拍。以前,我们中国人把它叫做“板眼”,强拍是“板”,弱拍就是“眼”。比如,我们经常说的“一板一眼”就相当于 2/4 拍——“强-弱”,“一板三眼”相当于 4/4 拍——“强-弱-次强-弱”……

是的,我已经被推进了40岁的门槛,而且,已经进来几年了。我在此并非要强调时间的速度,而是想说时间对于一个人的成长常常展现出苛刻甚至是吝啬的一面。我越来越感到做成一件事情所需的时间往往太多了,很多人在与时间的讨价还价中丧失了信心……

1980年代开始几乎一年一张专辑的谭咏麟早已到了从心所欲的年纪,所以哪怕今年的新作《欣赏》口碑一般,也不影响他的兴致。要团结,不要太有个性,要乐观勇敢相信明天会更好……一代人一种信条,谭校长的拼搏和谦逊不仅在如今难觅,而且正能量太满一点也不酷。

普罗科菲耶夫在苏维埃时代创作的多样性与他早期作品中的清新艳丽和中期作品中的大胆复杂相结合,这才是作曲家的真实形象。普罗科菲耶夫在自己的创作生活中,已经接触到了各种听众,涉足了音乐的各个领域和各种风格。

转眼家驹已经离开整整24载,BEYOND也正式解散十余年,从早年的地下硬摇滚风格出道,再到发行融入更多流行乐元素的专辑《秘密警察》迅速走红香港和内地,可以说BEYOND几乎是当时普通人对摇滚乐队和摇滚乐的大众启蒙……

凭去年一张《飞行器的执行周期》获台湾金曲奖六项提名的郭顶被视作“黑马”,孰不知他并非新人。上张专辑《微微》发行于2009年,以05年发行首张专辑来算他已出道12年。郭顶不想做大明星,他说自己天生没有这种特质。舞台上的表现也“很一般”,之前漫长的幕后生涯鲜有登台的机会……

听莫扎特不用预设任何知识前提。有人做过实验,在原始部落放不同作曲家的古典音乐,只有莫扎特的作品,没有障碍地受到欢迎。可见莫扎特表达的是一种超文化的存在,与生命的本能与情感息息相关。他十分之九的玩笑里,加入了十分之一的严肃,此番变脸,激活了全部的游戏内容……

与在爱情中标榜圣洁的做法不同,钟立风的情歌总有一部分会向着情欲敞开大门。这些爱情对象另有一个奇特之处:他歌曲中的爱恋对象,在最极致的时候,恋人、母亲和女儿的形象总是交迭着出现。这事情从另一面看也一样:他在歌颂母亲的时候,母亲作为恋人以及女儿的形态,也会出现……

对卡拉扬后期录制的那些CD唱片,现在非议越来越多,动态超常、声音冷艳、速度奇特,让人有距离感,难以走进他的音乐。卡拉扬当年在录音棚里究竟干了些什么?要回答这个问题,需要先了解一下录音棚的主人——录音师。

有一张记录巴托克1908年在农村收集斯洛伐克民歌时的著名照片,照相的地点是在一座茅舍的窗前,巴托克正鼓励一位妇女对着录音机的喇叭唱歌。照片的中部和右边站着一排农妇和农夫,他们穿着传统的民族服装,好奇地凝视着照相机。他们大概是在等待着轮流录制他们演唱的民歌……

就如同专辑红黑双色的封面那样,《赵照》在音乐上也有着红与黑二元的对立,红的代表激情、力量,从音乐上也是摇滚的部分;而黑色则代表压抑、悲伤,并用民谣的方式表达。这也回到了一个艺术家的创作根源:矛盾。也可以说,自我纠结的矛盾,是一切创作的源头……

关于李斯特的评价,可拿他与肖邦相比。肖邦也出没沙龙,为贵妇追逐,但却有一颗真正“阴郁而悲伤”的浪漫之心。肖邦有情感与想象,李斯特的情感就其浓度与纯度来讲不能与肖邦相比。肖邦纯洁,李斯特世故;肖邦至死是个少年,李斯特是帕格尼尼与音乐教主的混合……

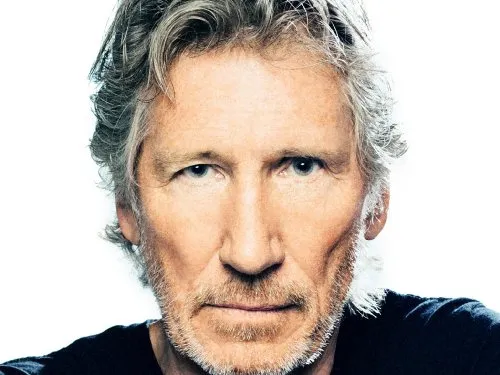

二十五年才出一张新专辑的平克·弗洛伊德乐队(Pink Floyd)灵魂人物罗杰·沃特斯(Roger Waters)已成为最愤怒的摇滚老年。“shits”和“fuck”乱喷,难民问题、贫富差距、特朗普……他都深有意见。连同之前受到争议的抵制以色列及支持巴勒斯坦主张,这次沃特斯干脆把自己假想成上帝……

想要跟上欧美流行音乐的潮流?想要读懂欧美音乐产业的风往哪个方向吹?最简单的方法就关注Billboard。因为在这个历史悠久、分类齐全、涵盖全面的排行榜上,包括了欧美音乐产业核心国美国市场最精最全的数据……

说到今天伦敦最为著名的音乐名片,非一年一度的BBC逍遥音乐节莫属。这个于每年夏天举行的音乐节已经有一百多年的历史,每年逍遥音乐节小小的节目册封面上都骄傲地印着“世界上最伟大的音乐节”,曾担任BBC交响乐团首席指挥的吉里·贝洛拉维克将音乐节形容为“世界上规模最大也最民主的音乐节”……

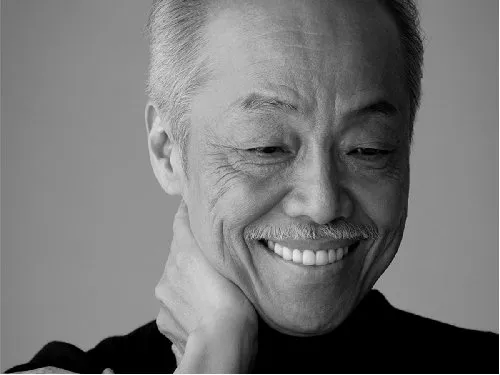

记得吗?1981年8月23日,在北京工人体育馆举行的“Hand in Hand 北京”日中音乐会上,一位成熟、儒雅的日本男歌手用充满磁性的嗓音唱出了一首感人至深的歌,因为是日语,很多人不知道这首歌叫什么名字。那时候,大多数中国家庭还没有电视,只有老一辈的北京歌迷有幸目睹到这场意义非凡的演唱会……