音乐 - 我们爱音乐

让许多乐迷等待多时的09快女十强终于于近日终于诞生,经过多轮的残酷角逐,这些选手终于如愿以偿地进入了最终的决赛。这些幸运儿再次光鲜地站在我们的面前,接受各行各业的褒奖,恭喜内地音乐界又多了几位“歪瓜裂枣”。“存在即合理”,对于这种大众文化的存在,是否应该继续?还是应该适当的遏制,都是应该并且值得商榷的事情。

书签: 快女

从1971年新生的“口笛”(又名俞氏笛)到1977年浙江河姆渡出土的“骨哨”、“骨笛”,人们惊奇地发现二者之间竟有如此的相似,而这个相似却走过了七千多年的历程。笛子在这七千多年历程中的沿革和发展不由令世界惊叹:中国竹笛艺术是如此地瑰丽多姿,历代文人曾为它写下了无数美妙的诗篇:“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇,促杜工部潸然肠断,使喻成龙鬓发成霜。

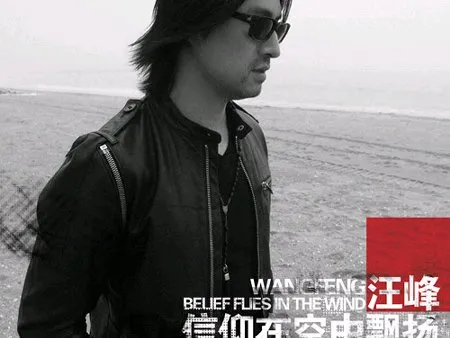

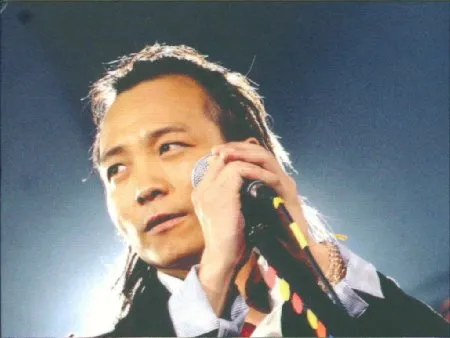

面对摇滚乐,汪峰依旧有热情。拿着手里的新专辑,汪峰认为:“《花火》我觉得是第一阶段最好的代表,这个可以说是我第二阶段最好的代表,有些时候你没法儿说它为什么好,但它就是这样,各个方面的高度都要比我之前那几张更出色,很难用一个词去形容为什么。”

时代已经变了,20年前的年轻人,容不得时代缺陷,愤怒的背后是激情,而现代的年轻人,在有缺陷的社会中长大,即便是有愤怒,也跟90年代的愤怒大不一样了,如果何勇在今天还在唱《姑娘漂亮》,会被认为OUT了,如果崔健还在喋喋不休一无所有,那么他就该一无所有。

在去年10月,已过不惑之年的许巍,推出了新唱片《爱如少年》。这张专辑中处处弥漫着“温暖”与“幸福”的字眼,与12年前《在别处》中铺天盖地的绝望、彷徨、茫然,形成强烈对比。而他本人,早已远离了当年那个仗剑天涯的意气少年、酒吧歌手,作品越来越被广泛接受,成为影视作品插曲、成为广告歌……

书签: 许巍

由于我国文化传统的源远流长,而专业音乐创作又起始甚晚(本世纪初期),因此除了民间音乐与专业音乐外,我国音乐中还有一个 “传统音乐”的概念。所谓传统音乐,是指具有一定流传时间的、不是当代创作的音乐。在我国,常常把清代以前即已形成的音乐划为传统音乐的范畴。传统音乐中包括历史上流传下来的民间音乐,也包括宫廷音乐、文人音乐和宗教音乐。具体到民间音乐来说,传统音乐中包括传统的民间音乐,但不包括新兴的民间音乐。

抛开中国的选秀节目中的特定原因比如不允许未成年人参加等等,也抛开娜塔莉黑人天生的好嗓音等客观因素,我想知道,为什么中国的选秀节目中出不来一个娜塔莉这样单纯、快乐、让所有人都喜欢的歌手呢?比如现在正在进行的“快乐女声”节目,那些进入10强的选手们,她们真的快乐吗?是什么让她们不快乐?

自从音乐节在中国形成产业模式之后,它已经不再和音乐息息相关,而今,许多地方政府的参与更让这种模式找到了音乐之外的成因。这是多方受益的好事,让北京这块市场不再是各个音乐节争抢一批观众的狼窝,让并不富裕的乐队、艺人赚到更多的钱,拉动了地方的短期内需,带动区域旅游的长期发展。

我们开始的时候是我跟黄家驹组这个乐队,后来加入另外两位,后来整合之后就变成一个比较稳定的阵容。家驹、家强、黄贯中还有我,四个人。后来发现家驹在唱现场的时候,他需要兼顾的事太多了,要弹吉他,还要唱歌,很忙。我希望他可以集中精力在一个地方,所以就找来刘志远,因为他在现场能弹吉他,也能弹键盘,音乐会变丰富一些。家驹唱的时候也会更舒服。刘志远在编曲上的能力还是很强的,有他自己的想法,不过合作了一两张唱片,他就离开乐队了,和别人组了“浮世绘”。

剽悍的人生不需要解释,曾轶可就是今年快女的女王。观众、网友在面对她时纷纷自动列成两行队伍,一行是“挺曾派”,一行是“踩曾派”,任何一方都认为对方的论调荒唐得 “令人发指”。这两派爆发的口水汹涌成今年娱乐圈最大的洪水直奔曾轶可,这样的阵仗,冯小刚遇见了会说:“我抽你丫的”,陈冠希遇上了会说:“我退出娱乐圈”。但曾轶可不需要这样,她只需睁开惺忪的眼睛,用绵羊音来一句,“我不知道啊”,她的世界就清净了

翻唱不新鲜,不但那些不出名的口水歌者喜欢翻唱,天王级的人物比如刘德华等也照翻不误。说实话我个人对莫文蔚并不感冒,之前对她的歌的了解仅限于《阴天》、《单人床双人房》等。对她的声音只感觉很另类,不媚俗,有自己的个性,却也没有更多的了解,更谈不上喜欢。下载这个CD只是因为网络闲着也是闲着,还有被那几个眼熟的歌名吸引,想听听台湾流行歌手是如何演绎大陆经典民歌的。没想到第一首《打起手鼓唱起歌》就把我吸引了,这首关牧村的名曲相信大家都会哼唱,在莫文蔚的独特嗓音下,你能感觉到完全不同于关牧村的味道,一种轻快,一种莫文蔚式的感受

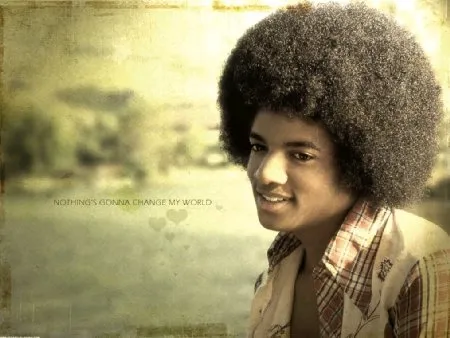

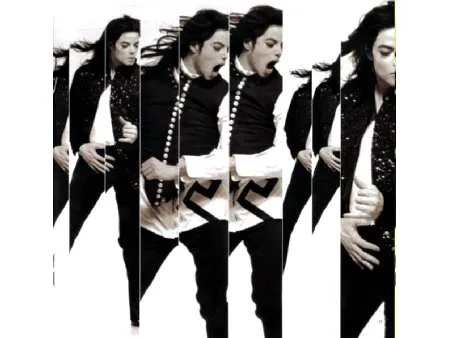

在随后的媒体报道中,所有人谈到杰克逊对中国流行音乐的影响都是含糊其词,没有具体事例,其实就是想当然地认为他老人家一定会对中国流行音乐有过巨大影响,光环那么耀眼,怎么也得照耀中国吧。崔健说:“这世界上没有人能比得上迈克尔·杰克逊。”这是一句废话,但是跟中国有什么关系呢?至少跟崔健没什么关系,崔健最初摇滚的启蒙来自“滚石”“警察”和Talking Heads或“冲撞”这样的朋克摇滚,以及六七十年代美国的乡村音乐和民歌,因为在当时他能听到的只有这些。即便崔健在当时听到杰克逊的歌,也只能是一种欣赏方式敬而远之。

算起来,听Kaas很久了,但一直找不准一个词汇来形容她独特的风格。她的唱腔慵懒,嗓音沙哑,但却有一种说不出的诱惑与高贵,很不好形容。某日,突然想起了“性感”这个词。这种性感很有滋有味,她并不是直接唤起生理反应的那种性感,而是让你陷入意淫的想象空间。

杰克逊走的时候,身高178公分,体重却只有57公斤,拍拍他的背,会硌到骨头。50岁,他已不再年轻而且非常孤独,“流行将离我们而去”,英国《独立报》用这样的标题来缅怀杰克逊。而在此之前,杰克逊背负更多的是舆论压力,自虐的糟糕的生活状态、引起争议的娈童案,让媒体和公众里充斥了怀疑的声音。也许这样说不够善良,即使杰克逊已经红了40年,即使他有着超强想象力和不世出的才华,但在他尚未淡出公众视线,尚未完全贫困潦倒的此时猝然离世,好过被人们逐渐遗忘。他的音乐因为他的离世而永存。

回头想想,已经听了BEYOND的歌曲很多年了,但是奇怪的是从没有感到厌倦过。或许,真正永恒的东西,是不会受到时间的制约的,相反,随着时间的沉淀和历练,反而可以象酒一样,更加香醇,更加值得去细细品味,就好象有一首英文老歌《Yestoday Once More》那样,每每去聆听,每每去追忆,内心飘荡和流淌着的总是温馨和甜美。我们这代人是新旧文化的过渡群体。我沉思于《大地》给我的理想思考,我豪迈于《长城》给予我的历史沧桑,我迷惘于《你知道我的迷惘》,我激情于《冲开一切》,在那些患得患失的日子里我用家驹的歌给我精神引导。家驹的歌在我的高中岁月是我精神食粮,不敢说家驹的音乐有多么的伟大,但在我心里华语乐坛应该没人在音乐与思想的两个层面和家驹相提并论的。

我想象着,有一天鲍勃·迪伦死了,麦当娜死了,斯汀死了,米克·贾格尔死了,媒体同样会问这样的问题——“他对中国流行音乐有什么影响?”中国那点破流行音乐,谁愿意影响它呢。但凡有个人对中国流行音乐有点影响,中国流行音乐不至于像现在这么恶心。

老婆拿回一张碟,客户送的,据说很火。拿过来一看,哦,天哪,哦,天哪天哪,是小娟。在老婆眼里,她的土鳖老公不应该知道小娟,听小娟的歌是少数有品味的人用来表明自己很有品味的。切,其实,我老早就听过她的歌了。