音乐 - 我们爱音乐

选自Bjork《Greatest Hits》专辑,这张专辑收录了Bjork 10年来的精华。Bjork来自冰岛,其唱腔风格诡异,全球范围独树一帜,神经质一样的感情喷发与压抑让她的歌手充满痛苦、美好、沉着、飘逸、幸福甚至死亡完美融合又交错的味道,类似梦呓般的即兴抒发的意识流。因此她也获得冰岛女王、冰岛女妖这样的绰号。这首《All is full of love》为此张专辑的开场曲,滚滚而来的低音无需多少前奏就可以让低音狂们惊喜若狂,兴奋得手足无措……

我经常把欣赏音乐和美食做比较,美食的世界酸甜苦辣、百味俱全,单独的苦、辣、酸,像臭豆腐、外国人的奶酪、南方的榴莲、北京的豆汁、江浙的臭冬瓜,你还需要适应一下子。曾经有人说,即便听了你的大道理,我也不爱听外国人的音乐,因为什么?难听!对此,我把人们在感觉层面上无法接受严肃音乐的原因概括为以下四个方面的表现……

首先我要强调,音乐就是听觉的艺术。你长了这么多感觉器官,每一种感觉器官受它美的感官愉悦、感官享受的需要;相对应的,人们创造了各个艺术门类,音乐就好比是耳朵的“美餐”。大家想想,美食的欣赏方式是什么?一盘东坡饺子端出来了,你马上会想这里面有什么思想内涵我怎么没吃出来吗?不用想那么多,享受味觉的美就是美食的欣赏方式,体验纯粹听觉的美就是音乐的欣赏方式……

本篇之初我先来介绍一下音乐理解活动的特征。经常有人问我,周老师,这首曲子给我这种感觉,你说我理解得对不对?我自己也经常遇到这样的情况,听一首曲子好不容易有点儿感觉了,又担心自己理解得不对,最后对一下乐曲解说,十有八九对不上。为什么?研究告诉我们,声音只有五种属性能够引起人们很粗糙的联觉反应,这就必然导致了很多东西音乐都表现不了。比如明确的具体的视觉的东西,像家居、水果、长相,音乐表现不了。没有具体感性特征的抽象概念……

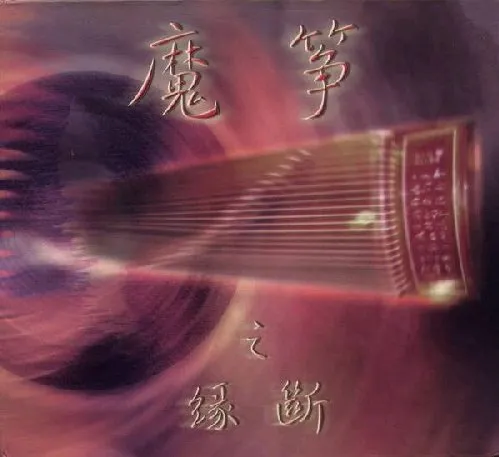

这是一首经典的古筝曲目,选自《魔筝之缘断》专辑。演奏指法冷静沉着果断,弹拨之间没有丝毫犹豫,条理十分清晰而均匀,这首曲子经李炜演绎,少了一丝柔情多了一分侠气,有一种别样的风情,有条件的朋友不妨比较一下其他版本的《渔舟唱晚》。这张专辑对设备的高频表现要求非常严苛,不但要求有较高的频响,还得具有良好的瞬态以及出色的解析力……

选自《天空XRCD》专辑,这张专辑录音是如何精美的,相信很多朋友都领略过,王菲独特的嗓音以及超强的演奏与录音阵容,让这张专辑也获得了发烧友的认可,成为最常用的测试碟之一。通俗的编曲方式、现代感很强的节奏,让这张专辑成为了红极一时的流行大碟,它也标志了王菲事业上的一个高峰。这首《影子》是一首很小女人的歌……

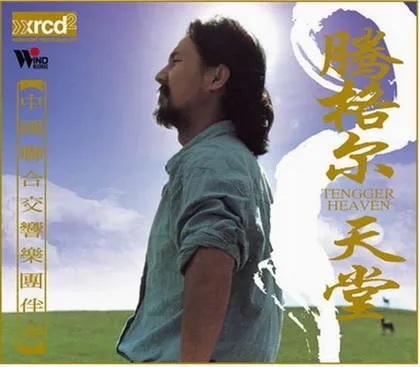

选自腾格尔《天堂XRCD》专辑,腾格尔是一位蒙古族歌手,唱腔极富激情与爆发力,动态比一般歌手大很多。有人笑着形容腾格尔唱歌就夹着嗓子在唱,还真有那么点味道。他的歌声没有浮躁的城市味道,而是芬芳的泥土味,粗犷而细腻,奔放而诚恳。此首曲子是经典的人声测试曲,唱功、录音、音乐味、音响性皆具备,中国联合交响乐团提供伴奏,中国广播少年合唱团提供人声合音,让这首曲子更显得光彩夺目。

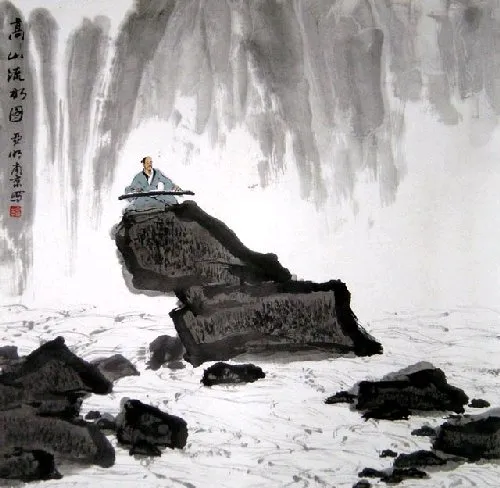

两千多年前的俞伯牙找不到知音,两千多年后现代人听不懂,在座的各位听不出来,其实那些音乐专家们也听不出来,道理就在于此。说不出作品表现的是什么,不是听众的欣赏水平差、缺少音乐细胞、没有音乐修养,而是因为音乐不能直接传达视觉性和语义性的内容。现在我要说的是,“俞伯牙,是你不懂音乐,你要是真懂音乐,就不应该要求听众在音乐当中听出那么具体的东西来。”现在我就不怕你问我了,你问我,我说不出来,说明我懂音乐,你问这个问题就说明你是外行……

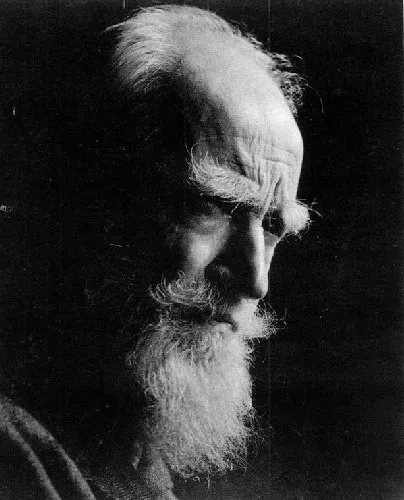

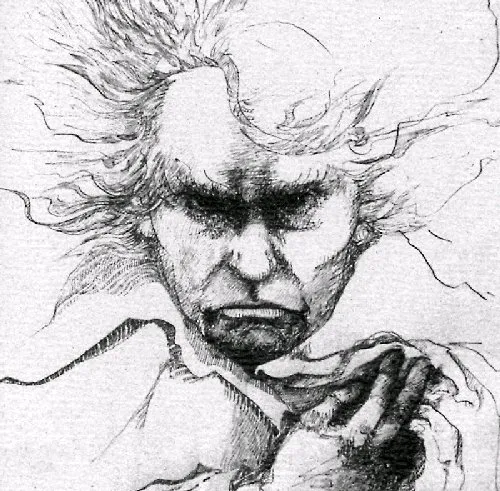

一百年前,一位虽还听得见雷声但已聋得听不见大型交响乐队演奏自己乐曲的五十七岁的倔强的单身老人,最后一次举拳向着咆哮的天空,然后逝去了,还是和他生前一直那样,唐突神灵,蔑视天地。他是反抗性的化身,甚至在街上遇上一位大公和他的随从时也总不免把帽子向下按得紧紧的,然后从他们正中间大踏步直穿而过。他有一架不听话的蒸汽轧路机的风度……

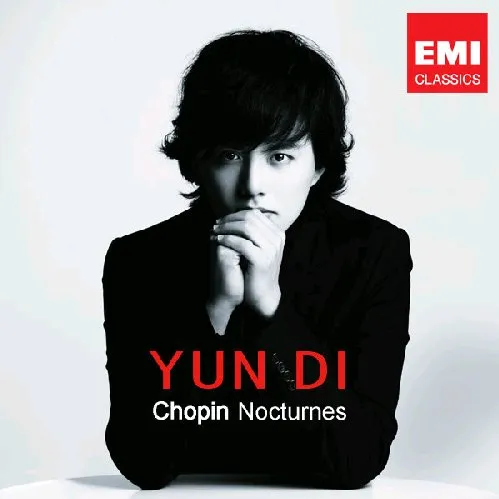

可以注意到,李云迪没有选择技巧艰难的练习曲或波兰舞曲,而是音乐性更强,更难弹“好”的肖邦夜曲,据传他为这张专辑准备了两年的时间。耗时之长,他想向世人证明一个年轻人也可以掌控夜曲中音乐精髓?我很大胆地认为,李云迪考虑更多的是大众的审美需求,以及用最简单的方式来阐述夜曲的内涵。触键单纯、层次贫乏,而又特别突出旋律乐句间紧张的气息来作为演奏的亮点,这些都反应在他演奏的肖邦早期夜曲中。像作品9之3,弹地很具“戏剧性”,非常符合中国伟大的……

在华语歌坛,有这样一位女性歌者,她的形象既甜美可人又典雅端庄,歌声既清新温润又深情婉转,从上个世纪70年代至今,她征服了一代又一代歌迷,虽然香消玉殒已15年,人们对她的怀念并未被时光冲淡,反而与日俱增;至今她仍是全世界范围内知名度最高的华人歌手,她在华语流行音乐界的“女神”地位无人可与之比肩。没错,她就是邓丽君。对于中国大陆民众而言,“邓丽君”是一个具有特殊意义的文化符号。30多年前,当人们逐步走出那场浩劫的阴影,开始新生活的时候…

首先感谢党感谢国家(网友提醒必须先说这个),然后感谢上海民族乐团和soomal网站举办的这次《上海民族乐团“春之抒情曲之二”音乐会免费聆听招募》活动使我能够有幸前往东方艺术中心现场聆听了一场非常精彩的音乐会。与其他几位幸运的网友不同,我还特别有幸能够以摄影师身份加入到本次演出中,因此最终能够为大家带来一些演出照片,使得soomal和我博客上的网友不但能够通过文字更可以透过这些照片更加直观的了解这次演出的方方面面……

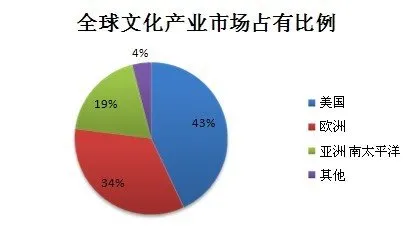

随着技术进步,音乐载体经历了早期蜡盘、黑胶、磁带、CD时代的变迁,这些音乐都必须记录在有形的实物介质上;数字音乐的出世,打破了这一传统理念,它以全新的存储方式,通过网络自由传输,这中间可以不借助任何实物载体,它的出现大大降低了生产成本,减少了流通环节中的费用,不仅符合国际对降低资源消耗,节能环保的理念要求,更重要的是,数字音乐的出现打破了传统音乐价格体系,为音乐的版权保护工作顺利开展奠定了更为坚实的基础……

1842年5月7日晚上,在音乐名城维也纳,一个历史性的伟大时刻,铭刻在音乐艺术的辉煌史册上。在这座讲究礼仪的艺术之城,就是皇族驾临,人们也不过行三次鼓掌礼,而在这个晚上,如果不是警察的出面干涉,也许这个掌声会有十次、二十次……这是一个何等恢宏壮伟的场面!这是一个多么令人难忘的时刻!在这里,一部不朽的音乐杰作第一次出现在欧洲乐坛上。罗曼·罗兰用激动的笔触写道:“黄昏将临,雷雨也随着酝酿。然后是沉重的云,饱蓄着闪电,给黑夜染成……

上世纪70年代,邓丽君已成为红透港台和东南亚地区的少女歌手。可就在此时,她的危机感与日俱增:自己在舞台上唱的歌曲越来越定型化,没有新的歌路可走,没有新的唱腔可用。随着观众的要求越来越高,她即使疲惫地全心付出,仍不能换来往日的那些热烈掌声。因此,她一直在寻求突破。1973年,日本宝丽多公司派人到香港寻找偶像型华人歌手,他们在东方歌剧院发现了邓丽君。与妈妈赴日本考察后,邓丽君发现,日本的音乐水准比港台高得多,那里有完善的歌唱条件……

纯朴、亲切、活力、向上而又不失时尚与高贵的风格,令邓丽君在公众眼中的形象趋于完美。甜美的歌声与完美的公众形象,使邓丽君成为很多大陆青年的偶像。在很多年轻人的笔记本里、床头上、钱夹里,开始出现邓丽君的照片,她的磁带甚至因一次次被翻录,而音色模糊。时隔多年,仍有很多上世纪六七十年代出生的人坦陈,留在他们心中的邓丽君,已经不再是一个歌手,那段时光也不仅是一段有歌声伴随的岁月那么简单;对他们而言……

邓丽君1953年1月29日生于台湾云林县,本名邓丽筠。她的父亲是名老兵,祖籍河北邯郸,母亲祖籍山东东平。邓丽君有3个哥哥和1个弟弟,由于孩子多,她的父母虽然辛苦劳作,但日子过得一直比较拮据。父母很早就知道,他们的女儿邓丽君有一副好嗓子,是块唱歌的料。但他们无论如何也想不到,女儿后来凭着这一特长,不仅改变了全家人的经济状况,还成为华人世界的一位巨星。13岁那年,邓丽君参加了台湾金马奖唱片公司的歌唱比赛……

矛头指向周恩来的 “批林批孔批周公”运动此时已经开始。批判“贝多芬们”和“无标题音乐”自然成为这个运动中的一部分,从1973年12月起,全国报刊上突然登出成千篇各类 “大批判小组”写的批判无标题音乐和西方古典音乐的文章。没有经历过那个年代的人可能很难想象如此简单粗暴的观点曾是“金科玉律”,而经历过那个年代的人可能多已淡忘,故恕我在此详引其中最有代表性的几篇“大批判”文章的观点,因为这些文章典型地反映了“文革”的逻辑与文风……

“文革”中,个人听西方音乐都是罪过,更不要说演奏这些乐曲。不过,当1972年中美最高层接触之门打开时,“贝多芬们”在中国的命运变得更为复杂奇特,成为当时中国政坛政治斗争的“工具”。 1972年8月,为了庆祝当时中国为数不多的盟友罗马尼亚国庆,广播电台请示中央能否播送一些诸如 《云雀》等罗马尼亚的民间音乐,正借“九一三”事件批“左”的周恩来批示:“由广播局和文化组负责审查一下,如音乐健康、有民族特点,还可以播放。”但江青针锋相对地批示道……