音乐人 - 著名音乐人

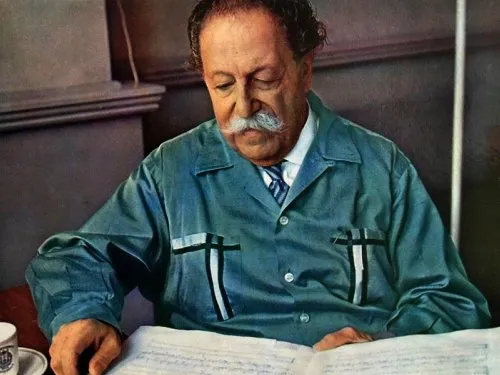

现在人们谈到大指挥家时,皮埃尔·蒙特(Pierre Monteux)未必是一个首先被提到的名字。比较留意他的,可能是历史录音爱好者,或爱乐经历相对深一些的人。这位法国指挥大师留下不少立体声录音,却是一个久远的人物;虽然在历史中稳站一席之地,却又不是富特文格勒、托斯卡尼尼或瓦尔特那样的历史录音中的巨星……

回归之后,罗琦的故事被媒体翻来覆去地渲染,请她深谈毒瘾和戒毒,德国的日子,以及回归之后的那段不得志的日子。终于,一大轮故事讲完了。罗琦本就是很不愿说自己故事的人,所以这次以她11月28日巡演到沪的由头微信采访她,发现她几乎把自己关闭了……

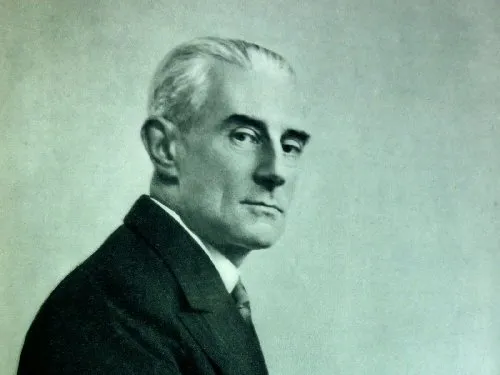

在西方音乐史上,拉威尔通常与德彪西搭在一起解读,一如布鲁克纳与马勒并置一样。比德彪西要年轻一些的拉威尔对德彪西的音乐评价公允而诚实,但德彪西则较为刻薄,以为拉威尔模仿了自己。拉威尔写的《水的嬉戏》与《镜子》,从题目上与德彪西的《意象集》雷同,里面也确实有德彪西印象主义的成分……

其实我不喜欢“小众音乐”的说法,因为里面带着一些“偏见”和“无知”,从来不觉得音乐要分什么“大众”和“小众”,一首歌只有好听和不好听的区别。就比如赵雷的《少年锦时》,当它有机会被大众听到的时候,很多人会觉得挺好听的,一点都不另类和难以下咽,但是……

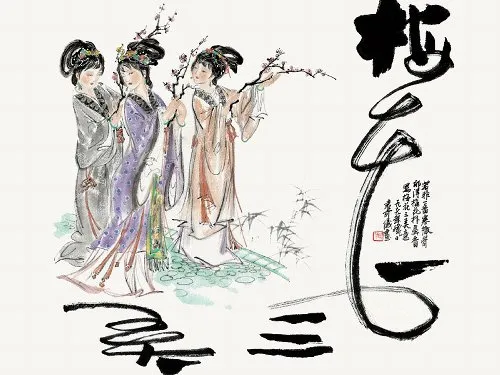

《梅花三弄》,又名《梅花引》、《玉妃引》,是中国传统艺术中表现梅花的佳作。关于《梅花三弄》,还有这样的一个小故事,东晋的桓伊爱云锦的梅香,如痴如醉。一个冬夜,下起了大雪,清晨放眼窗外,梅枝上的花蕾傲雪待放,好一幅“素艳雪凝树,清香风满枝”的画面……

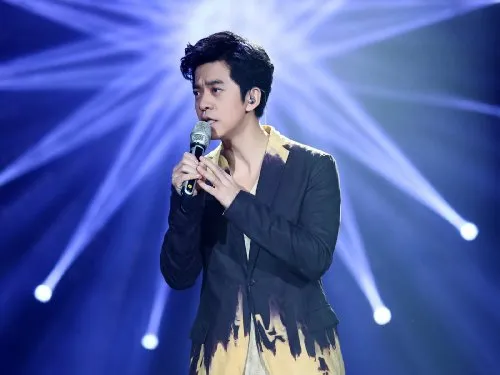

李健是幸运的,他一出道就是一位成熟的歌手。如今听他十年前的唱片,唱功竟不比如今逊色。作为歌手,他的嗓音不算出色,但他很擅长挖掘嗓音的潜力,头腔的、低音的共鸣,恰到好处的沙哑,因此能够逼真模仿齐秦、谭咏麟,甚至王菲,阎维文……

书签: 李健

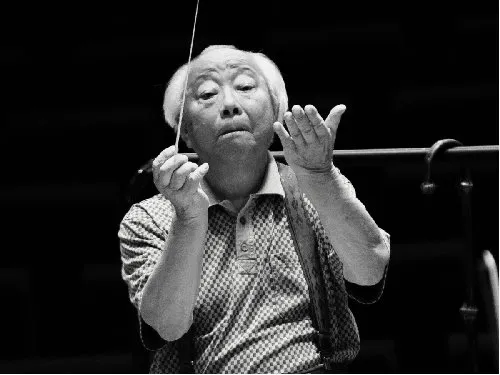

中国指挥界里,应该无人不识黄晓同。任职上海音乐学院指挥系的37年里,他先后为中国培养了80余位指挥人才,陈燮阳、侯润宇、汤沐海、张国勇、林友声、余隆、许忠……黄晓同的学生几乎占据了当下中国中生代指挥的“第一梯队”……

利盖蒂1923年生,2006年去世,是自巴托克之后匈牙利最有名的作曲家。两人都是流亡者,巴托克去了美国,利盖蒂主要在德国居住。我最初从库布里克这部电影里听到利盖蒂的作品时,感到了黑暗与死亡的主题,仿佛是大地上的亡灵在宇宙里天葬……

腼腆、低调、脆弱、曾经抑郁……如今我们谈论起朴树,也很难绕开这几个关键词。出道将近20年,朴树今年也已41岁,但在外界大多数人眼里,他还是一个长不大的小孩。很难得地,华语乐坛有个人大家总愿意善意地等待。他很少接受媒体采访,但每次有些什么新动作,总会掀起波澜……

书签: 朴树

时代风暴过后,往往在原地诚实劳作的人,会有真正的收获。布索尼是一个有水准的作曲大师,不比那些名声显赫者差,甚至还要更好。他写了系列的巴赫作品改编曲,首首都是精品。此时需要乐迷抛开新旧美学的标签,从自己的内在感受里重新认识与感知布索尼。

有的乐队虽然一直“活着”,但在乐迷心目中,其实他们早就散了。平克·弗洛伊德就是这么一支乐队。也正因为如此,当2015年8月17日乐队对全世界宣布自己正式解散的消息时,反倒更像是一次迟到的确定,他们的歌迷终于有了名正言顺纪念的机会……

眼前的李泉有点颠覆我对他的想象。我曾经以为他会是一个高冷的艺术家,但他开口说话却格外亲切和平和。这让我突然理解了他离开《蒙面歌王》前的表现。李泉坦诚自己其实是一个失败者,但荧幕上的他却只是平静的留下一句,“我今天没有什么悲喜,比赛只是一个游戏。”

采访周笔畅如人所说并不容易。比起早年的即使可以面对面,她依然宁愿躲在电话后面接受采访,如今的周笔畅已有了很大进步,但是用微信接受采访——记者用文字周笔畅用语音,这样的方式恐怕依然是她早年的“社恐”后遗症。

林肯公园给我们展示了摇滚在治愈痛苦和重塑希望上的力量。它不是温情脉脉、知冷知热地引导你放声一哭,而是带你一起嘶吼,一起疯狂,再让你平静下来,然后让你觉得那些逆流不仅看起来没那么可怕,它甚至还会带给我们力量和勇气,让我们变得更加坚强……

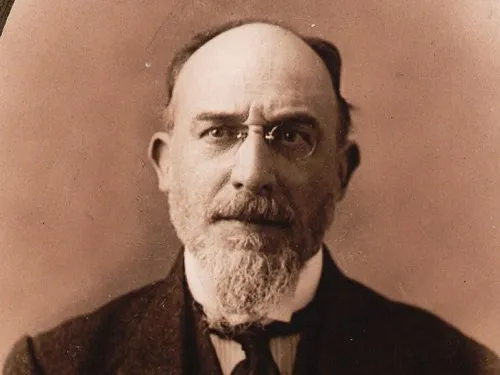

埃里克·萨蒂1866年出生于法国诺曼底,1925年逝世于巴黎。弗尼瓦尔的作品并没有把今天已经成为传奇的“萨蒂的屋子”真实反映出来。那是一座他人从不被允许进入的“密室”,贫穷,混乱无比。他死后,才有友人打开了门。萨蒂的床单不可能那么洁白。一个近于赤贫的单身汉的空间在弗尼瓦尔的想象里变得华丽了。

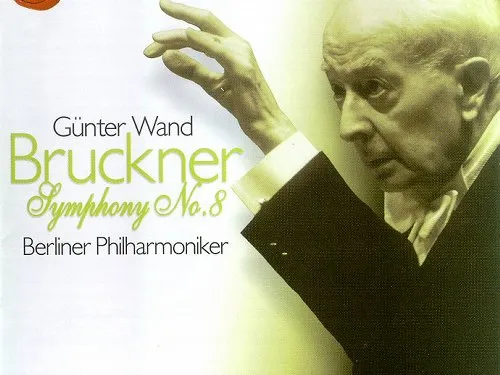

布鲁克纳无疑是不容易接近的,他与绝大多数人之间,隔着最好的标枪选手所能达到的射程。有时,他的作品甚至比马勒还要费解和耗神。能够完整地欣赏一首布鲁克纳的交响曲而不产生烦闷感,意味着你的欣赏品位已不局限于悦耳的旋律或某种寄情式的共鸣。

最早听到的美国指挥家伯恩斯坦的唱片,是他1989在宝丽金出品的莫扎特《安魂曲》,那时离他去世的1990年仅一年光景。唱片封套上有他亡妻的形象,可见他通过此曲为亡妻安魂的意思。一个70岁的老人(他1918年出生)从指挥的作品里感悟今生景象,其实是在为自己做一番总结……